障害基礎年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」と記載)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

(注意)障害厚生年金に関する請求手続きは年金事務所で行っています。

障害基礎年金の受給要件

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

3.下記⓵または⓶に該当していること。

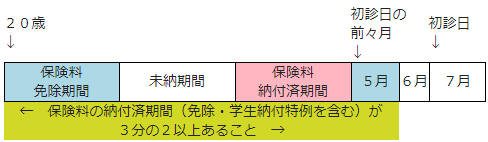

⓵ 20歳から初診日の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。

(カラ期間は除きます。20歳前の厚生年金は合算されます。)

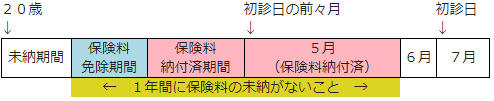

⓶ 初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

(初診日が令和8年3月31日までにあるとき)

ことばの説明

【初診日】

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日のことです(例えば、糖尿病性腎炎は、糖尿病で初めて診療を受けた日)。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

【障害の程度】

国民年金法施行令第4条の6別表の障害等級表に該当する状態のこと。

身体障害者手帳の等級とは判定基準が異なります。

【障害認定日】

障害認定日とは、障害の程度を定める日のことです。

障害の原因となった傷病についての初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその前に症状が固定した場合はその日をいいます。

初診日から1年6ヶ月(その前に症状が固定した場合はその日)以降3ヶ月以内の診断書を書いてもらい、障害年金の請求をすることができます。

(注意) 請求は65歳になる前までに

障害認定日においては、障害の程度が軽く、該当しない場合でも、その後障害が重くなった場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求できます。 ただし、老齢基礎年金の繰上げ請求をした後は請求できません。

20歳前の障害

20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき請求できます。(20歳の誕生日の前後3ヶ月以内の診断書が必要です。)

- 障害認定日が20歳以後のときは障害認定日に請求します。

- 受給権者本人の前年の所得により全額または半額の支給停止になる場合があります。

障害基礎年金の額

令和7年度

- 1級 1,039,625円/年額

※昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,036,625円/年額

- 2級 831,700円/年額

※昭和31年4月1日以前に生まれた方 829,300円/年額

子の加算額

- 1人のとき 239,300円/年額

- 2人のとき 478,600円/年額

- 3人以上 子が2人いる場合の額に、子1人につき

年額79,800円を加算

(注意)子とは、障害年金を受けられるようになった人と生計が同一で、かつ収入が年額850万円未満の18歳に達する年度の3月31日までにある子または20歳未満で1、2級の障害の状態にある子

申請に必要な書類

個々によって異なりますので、市役所 市民課 年金係へご相談ください。

詳しくは日本年金機構ホームページへ

ご相談・申請受付時間

午前 9:00~11:00 午後 1:00~4:00

※相談には時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。(請求に必要な書類だけお渡しすることはできません。)

※予約制ではありません。窓口混雑時は待ち時間が長くなることがありますので、予めご了承ください。

お問い合わせ

市民経済部 市民課 年金係

電話番号:098-893-4411(内線 2763 / 2764)

更新日:2025年04月30日