令和3年度 学生がデザインするまちづくり講座 第10回ニュースレター

令和3年度「学生がデザインするまちづくり講座」

この講座は、宜野湾市と琉球大学が連携して実施するまちづくり講座です。

自治体職員や地域で活動する方の講話、宜野湾市のまち歩き(フィールドワーク)などを通して、高校生、大学生、社会人が宜野湾市の地域課題や地域資源を発見し、解決策や地域活性化策などを主体的考える実践的な講座となっています。

※本講座は、琉球大学が実施する「初級地域公共政策士」資格取得のための履修科目の一つとなっています。

事業実施の経緯

琉球大学では「沖縄産学官協働人財育成円卓会議」の提言を踏まえた人材育成に取り組んでいます。その一環である「初級地域公共政策士」資格プログラムにおいて、「自治体のお題解決プログラム」を実施しています。

令和元年度に、琉球大学と宜野湾市の包括連携協定に基づき、宜野湾市をフィールドとして講座を実施しました。

宜野湾市の近隣には、高校や大学など多くの学校が立地していることから、宜野湾市の人財である若い学生の力を活かしたまちづくりが提案されました。

その提案を受け、令和2年度より琉球大学と宜野湾市が連携して「学生がデザインするまちづくり講座」を実施しております。

令和2年度からは、高大連携の一環として宜野湾高校にも協力いただき、高校生、大学生、社会人が共にまちづくりを考える講座を実施しました。

令和3年度においても、多様な団体と更なる連携を図り、市民協働のまちづくりを推進していきます。

第10回 授業内容

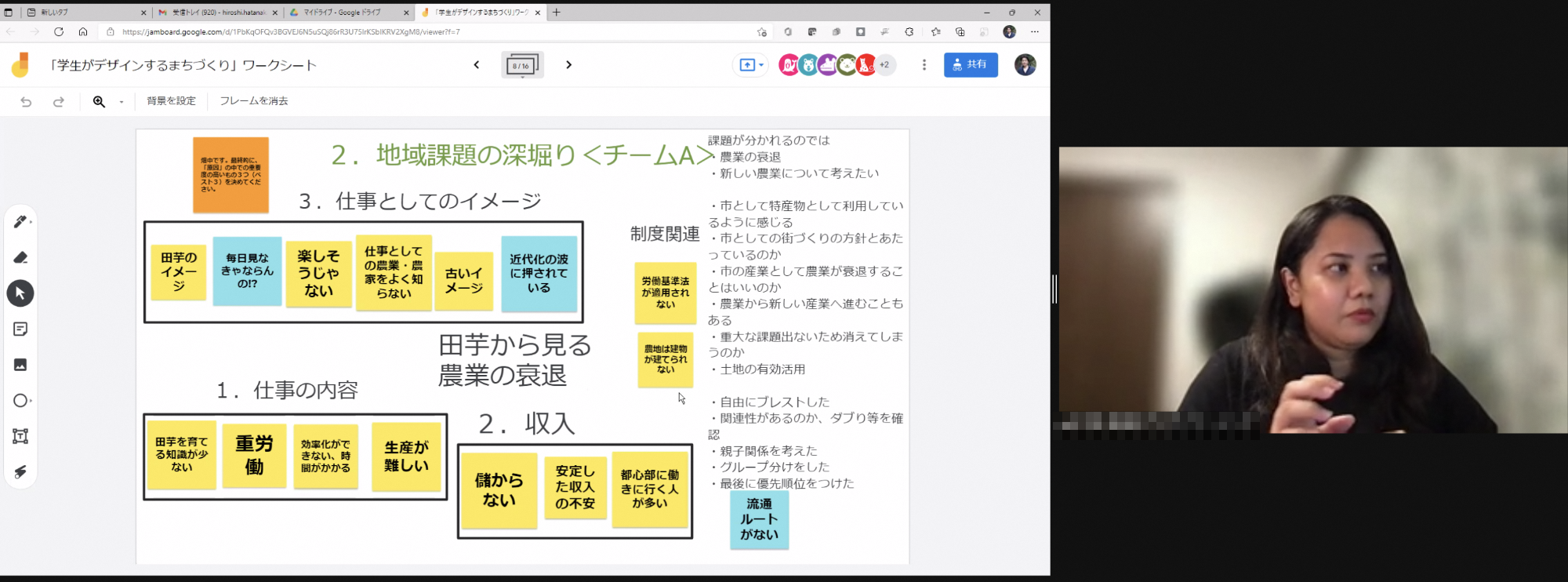

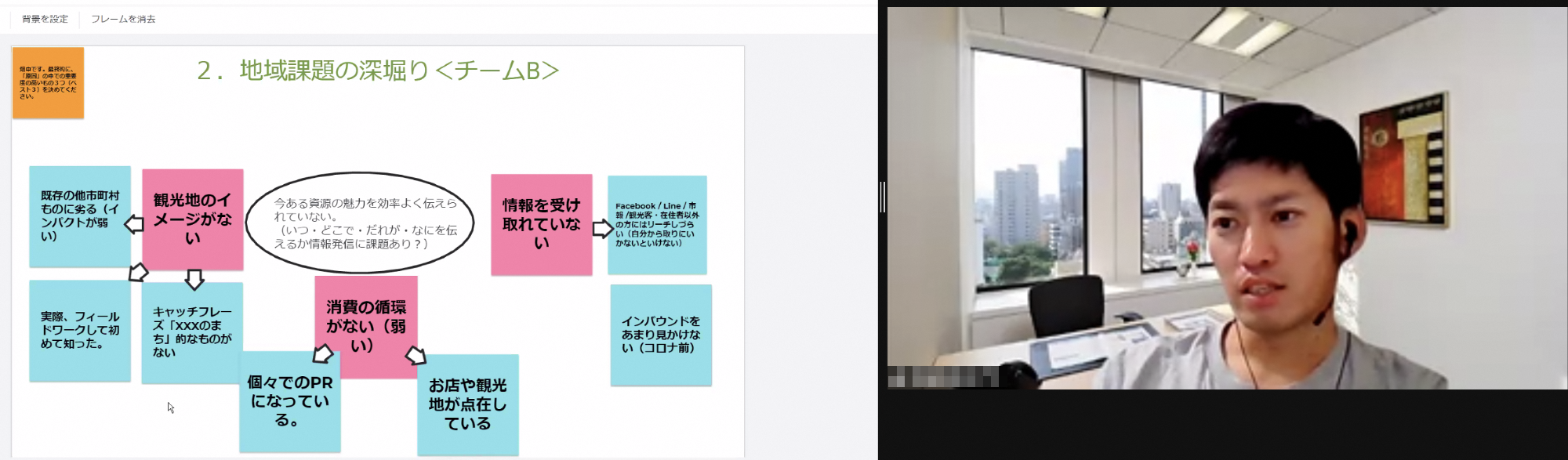

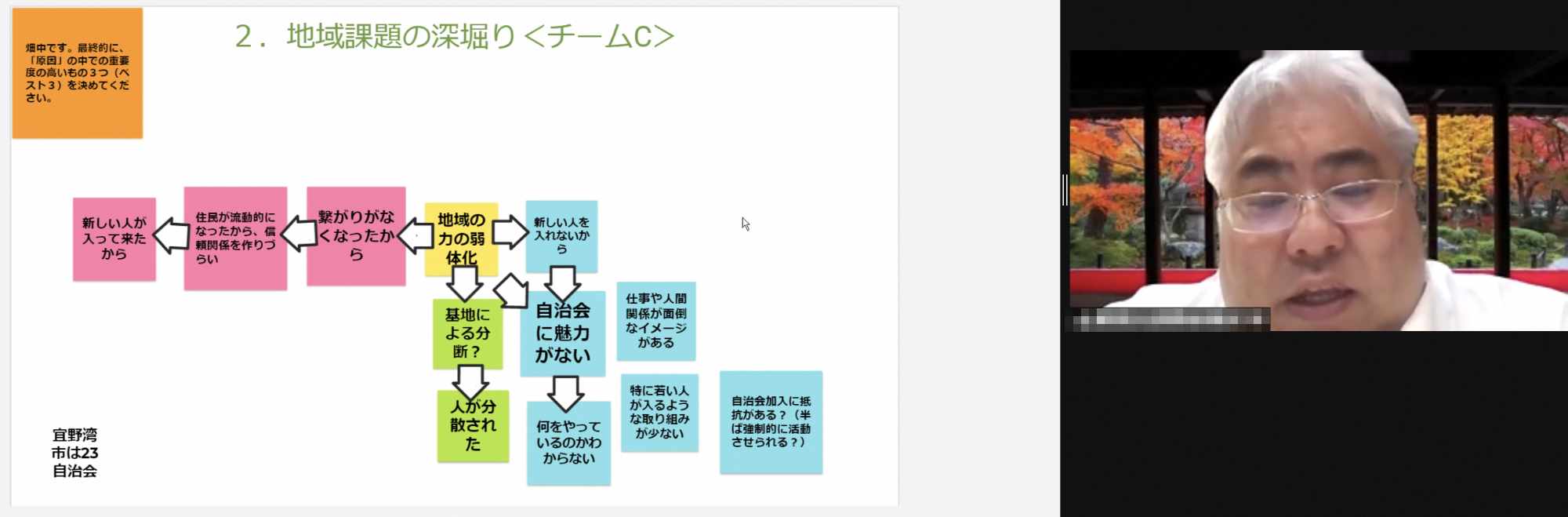

第10回は、第8回から引き続き「地域課題の抽出」を行いました。

琉球大学の畑中寛先生より、地域課題の抽出方法について、以下の内容のお話がありました。

- 早く問題を解決したいと、解決策に飛び付きがち。

- 問題を解決することだけに囚われ、いきなり解決策を考えてはいけない。

- まず、地域課題を個人で検討し、グループで共有・分類・優先順位付けする。

- 最も重要な課題について、深堀りし、相関図を作成する。

その後、受講生はグループに分かれて、グーグルジャムボードを使って、地域課題の抽出を行いました。

チームディスカッションを終えた受講生からは、以下の感想がありました。

- 「思考の紐付けを複数人(グループ)でやると、新しい発見があるのが面白い。」

- 「メインの課題から様々な原因を提案し、その中から原因の優先順位をつける段階が必要なのだと学んだ。」

- 「グループでの話し合いをしていると自分が思いつかなかったことを発言していた人がいっぱいいたので人それぞれ見る観点が違うことを学んだ。」

- 「原因は一方向たけでなく、多角的に関わっていることに気づいた。」

本授業のテーマは「学生が参加したくなるようなまちづくり」です。

この授業の中から、学生と社会人などが協働で取り組む、市民協働のまちが実現していくことを期待しています。

琉球大学公式ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課 市民協働係

〒901-2710

沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1

電話番号:098-893-4497

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2021年12月07日