ひと月の医療費が高額になる場合

医療機関での医療費の支払いを自己負担限度額まで軽減できます

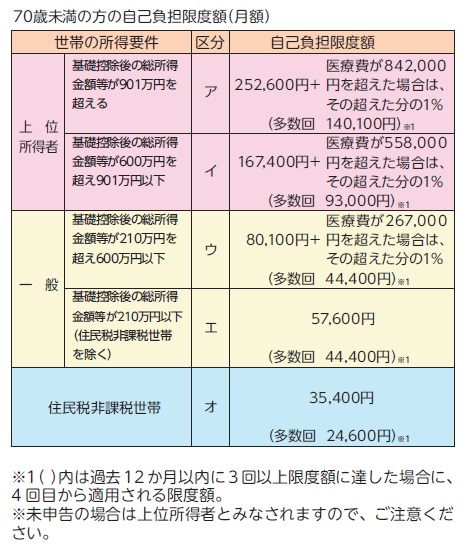

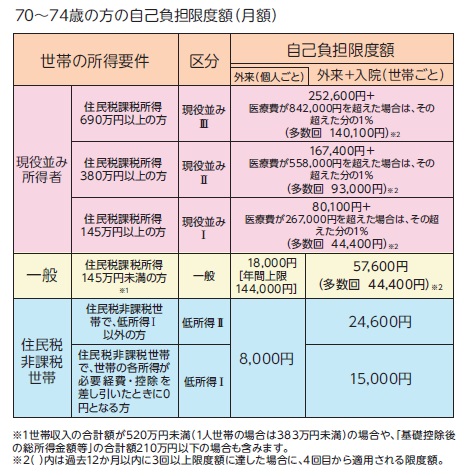

▮自己負担限度額とは▮ 世帯の所得や年齢に応じて設定されます

詳細はページ下部またはPDFファイルをご確認ください。国保ガイド(限度額)(PDFファイル:159.3KB)

オンライン資格確認を実施する医療機関では、保険証提示のみで軽減が受けられます

オンライン資格確認による対応が可能な場合は、国民健康保険課窓口での手続きは不要です。

※受診する医療機関へご確認ください。

※宜野湾市へ転入して間もない方は、オンライン資格確認を受けられない場合がございます。

▮ご案内▮ マイナ保険証の提示でも、手続不要で軽減が受けられますので、ぜひご利用ください。

オンライン資格確認を受けられない場合は、保険証とあわせて限度額適用認定証を提示することで軽減が受けられます

国民健康保険課窓口にて限度額適用認定証の申請手続きが必要です。

70歳以上の方は、発行対象外の場合があるため、来所前に国民健康保険課へご連絡ください。

手続きにお持ちいただくもの

・対象者の保険証

・来所する方の身分証(顔写真付き)

住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の軽減も受けられます

令和6年6月より、食事代が変更になっています!

1食230円に該当する方で、直近12か月以内に90日を超える入院がある場合は、申請により1食180円まで軽減となりますので、国民健康保険課窓口にてお手続きください。

手続きにお持ちいただくもの

・対象者の保険証

・対象者の限度額適用認定証(お持ちの場合)

・来所する方の身分証(顔写真付き)

・90日以上の入院が確認できる書類(入院日数の記載がある領収書や入院証明書など)

ひと月の自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、高額療養費の支給があります

支給がある場合は、診療月から約3か月後に申請書を郵送しますのでご提出ください。

自動振込を申請済みの方は、診療から約4か月後に決定通知書を郵送し、その後自動振込いたします。

支給額の計算方法等の詳細は、国保ガイド(高額)(PDFファイル:69.9KB)にてご確認ください。

計算方法には以下の条件がございますのでご注意ください。

・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。

・2つ以上の医療機関に掛かった場合は、別々に計算。

・同じ病院や診療所でも、歯科は別計算。また外来と入院も別計算。

・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外。

※70歳以上の方は、医療機関や歯科の区別なく合算します。

(参考)自己負担限度額

拡大版はこちら:国保ガイド(限度額)(PDFファイル:159.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 給付係

〒901-2710

沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1

電話番号:098-893-4492

更新日:2024年09月02日