今日の文化課 2025年11月

11月27日 【ゆく年くる年、ならぬ「行く都市 来る都市」😆】

まいどくだらないジョークにお付き合いいただきありがとうございます😆

今日はひさびさに現場へ足を運んできました~😄

行先は~、「西普天間住宅地区」!

次週、宜野湾市文化財保護審議会が開かれ、審議委員の先生方を「歴史の道 現地見学」にお連れするため、現場の事前チェックに行ってまいりました🫡

いまだ開発真っ最中の「西普天間住宅地区」、現地入りするたんびに景色が変わる😅

一年前とも全く違うし、一年後の姿も全く違うんだろうな~🏗️

しかし、跡地で発掘された文化財は変わらずしっかりと残されていて、歴史文化にバッチリ触れ合える素敵な場所になっていくんだな~というイメージが湧きます😁

新しい街だけど、溢れ出る歴史に学び、文化にも自然にも触れ合える街!というモデルケースになるといいなと思います♪ 行く都市 来る都市♪

今後の進捗もお楽しみに~😄

11月26日 【国指定の大先輩!浦添市さんに続け~!】

去った土曜日、「第二回 宜野湾歴史の道文化財教室」を無事終えることができました😄

今回の講師は、お隣の浦添市さんから浦添市文化財課 渡久地政嗣係長を招聘して講座を受け持って頂きました。

その講座名もずばり!

【浦添市内の「普天満参詣道」~伝承・集落と道・周辺文化財~】

え?浦添なのに普天満参詣道??

はい、そうなんです😁

普天満参詣道は、浦添番所からスタートし、当山の石畳、当山橋を渡り、嘉数に入って宜野湾間切を縦断し普天満宮へ至る行程になっているのです⛩️

しかも!

浦添市側の「普天満参詣道」、もう一つの浦添間切~宜野湾間切へと続く「中頭方西海道」の一部は、2012年すでに国指定を受けているんです!

浦添グスク近隣を歩くと、いくつも「歴史の道」の案内板を目にしますよね♪

我々が目指すところの「国指定歴史の道」を先取りされているわけなんです😄

しかも!その道々は、もちろん宜野湾にも繋がっているわけなんです!

そりゃ~いろいろ大先輩として参考にさせてもらうこと、市民をどう巻き込んでいくかの事例なども教えてもらいたいですよね♪

国指定に至るまでの流れであったり、石畳道の発掘調査の様子などなど、受講生も興味深く聞き入っていました😄

それから、いろいろな歴史資料から「普天満参詣」に関わる伝承やエピソードを交えて紹介する内容もとても面白かったです♪

受講生からのコメントにも

・浦添番所、当山の石畳を経て嘉数~普天満宮へのつながりが見えてきた。

・今まで知らなかったことが大変よく分かりました。実際に歩いてみたくなりました。

・宜野湾市の歴史のみでは分からなかった側面を、浦添側からの歴史で分かったような気がしました。

・座学を通して、深めた知識を持って現地を歩いてみるということは大事だと思いました。

などなど、多くの声を頂きました😆

「実際に歩いてみたくなった」というお声は本当に嬉しい😆

さて、いよいよ次回は今年度「宜野湾歴史の道」最終回の「現地歩き」となります♪

今回学んだ浦添~宜野湾にまたがる「普天満参詣道」をメインに歩きます😀

またその様子も後日アップしますので、楽しみにしててくださいね~😁

11月19日 【あの本の著者が、喜友名泉の見学へ!?】

今週月曜、喜友名泉の見学希望があり4人グループをご案内してきました😄

東京からいらしているということですが、なにやら沖縄のことについてとてもお詳しい😲 しかも馬関係のことをメインに調べているんだとか。

そんな雑談を交わしていると、実はスポニチの記者なんですと😮

え~!? スポニチの記者がどうして喜友名泉に関心を?? なにかスクープ!?

実は、馬関係の記者なんですよ~と🐴

あ~!なるほど!スポニチx競馬!合点いった😁

聞けば、競馬からのつながりで馬の歴史に興味を持ち、日本各地の馬に纏わるスポットを巡り歩いてもいるんだとか🐎

特に沖縄の馬歴史に興味を持っていただいているようで、これまでに100回くらいは沖縄に来ているとのこと!

しかも馬場やンマハラシー(琉球競馬)について研究し、

『消えた琉球競馬 幻の名馬ヒコーキを追いかけて』

という本まで出している「梅崎晴光さん」でした!

知ってる方も多いのでは??

まさかその著者が喜友名泉の見学に来るだなんて😆

(琉球競馬は、いわゆる日本の競馬とはぜんぜん違いますからね😅)

さらに梅崎さんは琉球民謡歌手としての一面も持ち、民謡コンクールで最優秀賞まで受賞している実力者!

どんだけ~😆

喜友名泉の「ウフガー」は、別名「ンマアミシガー」といって馬や牛などを水浴びさせるカーでもあったんですね。その話をすると、お~!!ここが!とすごい食いつきで😆

その精巧な石積みや湧水の透明度にも感動してくれていました♪

いつぞやのスポニチで取り上げてもらえる日がくるかもしれませんね~😁

ちょうど今週に喜友名泉の清掃入ったので、今がとても見ごろですよ~♪

見学希望の際には、希望日一週間前までに文化課へご連絡くださいね😄

11月12日 【大盛況のイガルー講座!組踊編~学び300%】

去った8日土曜日、第四回イガルー・シマ文化財教室「伊佐と組踊」が大成功に終わりました~😄

「組踊」といえば!

やはりこちらの先生のお話が聞きたい!いや、聞かせたい!

と、沖縄県立芸術の鈴木耕太先生に講座をお願いして、期待をはるかに上回る大盛況な講座となりました😁

先生、自身の自己紹介が始まったと思ったら、むるウチナーグチ🤣!

自分たちではようやく理解できるかどうかというほどの流暢なウチナーグチで、もう掴みからさすがやっさーの講座開始でした😆

え?鈴木っていうからには本土の方なんじゃないの?

と思ってしまうと思いますが、生まれも育ちもむるウチナーなんです♪

空手も嗜んでいるとのことで、もうフルウチナーと表現した方がいいかもですね😁

と、講座がほんとに分かりやすく、グイグイと引き込まれていく感覚♪

時間があっという間に過ぎ去っていきました!

講座後のアンケートの声も、絶賛の声連発😁 実に90%の方が「理解が深まった」と答えてくれて、運営側としてもとても嬉しい声の数々をいただきました♪

いくつか紹介しますと

組踊初めて知りました。このような流れがあったのかと感心して聞いていました。ありがとうございました。もう一度機会があれば聞きたいと思っています。(70代以上男性)

何と素晴らしい内容の講座に感謝です。組踊の鑑賞を楽しんでみたいと思います。(70代以上女性)

先生の説明がとても解りやすく、組踊を見てみようとワクワク心が出ました。組踊の奥深さが分かりました。ありがとうございました。(60代女性)

他にもたくさんのお声、ありがとうございました😄

そして自分なりに面白かった点もいくつかピックアップして紹介してみたいと思います♪

・日本の重要無形文化財(芸能)は、能や狂言、歌舞伎、雅楽、組踊とあるが、初演年がはっきりと分かっている芸能は「組踊」だけである。初演は尚敬王冊封の歓待の宴で披露された1719年である。ゆえに周年祭を開催することができ、2019年には組踊上演開始300周年を開催することができた。鈴木先生も大きくこの事業に関わっていた。

・もともと昆布料理や豚料理は冊封使をもてなすための宮廷料理。沖縄原産ではない。ただ、冊封使を迎えるのは数十年に一回の間隔。となると、その間に料理研究などで士族も食べるようになる。ひいては庶民も食べるようになる。これが現代の琉球伝統料理につながっている。昆布は沖縄では採れないのに消費量日本一!

・江戸上りの際には大和芸能を学ぶが、大和士族からは中国芸能の披露を請われる。そこで特に若い衆に中国留学をさせ芸能・文学を身に付けさせた。しかし肝心の自分たちの芸能がない。そこで玉城朝薫は大和芸能、中国芸能などを織り交ぜ琉球独自の芸能を創り出した。これが「組踊」である。

・その時代背景が大きかった。時に1700年初頭は、系図座が置かれ士族それぞれの家系に伝わる伝承が集まってきていた。「琉球国由来記」や「球陽」の編纂にあたり、各地方に伝わる伝承が集まってきた。「混効験集」の編纂による琉球語の研究が深まった。などなど、さまざまな琉球に纏わるストーリーが一挙に集まる時期で、「組踊」のストーリーを創り上げるうえで重要な役割を果たした。

・組踊を鑑賞する際には、国王も冊封使も北殿に座して舞台を鑑賞した。なぜ正殿でなかったのか。冊封使はいわゆる皇帝の使者であり皇帝の代理人。扱いは皇帝と同じ。中国では「天子南面す」と、皇帝は南向けに座することが決まっている。座上に絶対的な「北極星」が上がるからである。紫禁城がそういう造りになっている。日本でも平城京などは同じ造りですね。ちなみに首里城は正殿が西向きであり、北殿に座ることで南面する。

などなど、とても興味深い講話を聞かせて頂きました!

来月の第五回イガルー・シマ文化財教室は伊佐といえば外すことのできない、

「伊佐浜土地闘争~移民について」と題し、鳥山淳先生を招聘して開催します😀

皆さんのご参加お待ちしておりまーす!

11月7日 【明日のイガルー・シマ文化財教室は「組踊」を学びます!】

さ~!明日土曜日開催の第四回イガルー・シマ文化財教室は!

ユネスコ無形文化遺産にも登録された「組踊」をメインテーマに、

~組踊に現れる伊佐について~と題し、

沖縄県立芸術大学 芸術文化研究所 准教授の「鈴木耕太」先生を招聘し、組踊のベーシックな内容から、伊佐にスポットを当てた組踊という内容まで幅広く講義して頂きます😄

「組踊」、もちろんその名は知っているし、なんとなくああいう感じだよね。という感覚はあっても、ちょっとハードル高いし😅 きっかけがないことには学びようがないんだよな~。という声が多いのではないでしょうか😅

そんなアナタにこそうってつけの機会になりますよ~♪

組踊の基礎から、組踊誕生に至るまでの歴史、組踊のルール、言葉の使い方などなどを丁寧に教えてくれますよ😁

しかも伊佐に関する組踊があったんだ?!と驚きと感動間違いなし!

↑戦前の伊佐~伊佐浜

鈴木耕太先生といえば、名前を聞いたことある方も多いと思います。

これまでにも多くの組踊に関する著書や論文を手掛けており、「鶴亀の縁ー扇のえにしー」では国立劇場おきなわ第2回 新作組踊・戯曲大賞において大賞を受賞されました。また組踊300周年特別記念展にも深く関わっております。

さらに、琉球新報の月一コラム「ウタで刻む 歌碑でめぐる琉球芸能」も執筆されており、県内各地に数多く建つ琉歌の歌碑についてその内容を細かく紐解き紹介してくれています♪

あ~!あの歌碑コラムの執筆者なんだ!?と合点がいった方も多いのでは😁

本日の朝刊にも掲載されていますよ♪(今や朝刊しかないか。)

ということで、興味を持たれた方はぜひぜひ明日のイガルー・シマ文化財教室へ参加されてください😄

当日参加もOKでーす!

11月8日(土曜日) 伊佐区公民館にて10時スタートです!

11月6日 【見どころは大謝名メーヌカー!でもメーヌカーって何?】

11月になってようやく!朝晩は涼しくなってきましたね😅

まだ昼間の太陽直撃では汗が噴き出すほどですが。

そんなちょうど過ごしやすい今日この頃、今の見どころ文化財は~!

ジャジャジャーんのオオジャーナー😁

今週、大謝名メーヌカーの清掃が入りましたので、綺麗サッパリのメーヌカーを楽しむことができますよ♪

さて、「メーヌカー」、「クシヌカー」という湧水は県内各地にあって耳にしたことあるかと思いますが、

「メー」というのは「前」という意味で、「クシ」というのは「後ろ」という意味なんですね😄

なので「大謝名メーヌカー」であれば、大謝名の前の湧水(カー)、

「大謝名クシヌカー」であれば大謝名の後の湧水(カー)、と、地勢を交えて集落の湧水のことを呼んでいるわけです。

野嵩にも「メーヌカー」、「クシヌカー」がありますね♪

ほかに「アガリヌカー」、「アガリガー」は東のカーの意味、

「イリヌカー」は西のカーという意味になります。

なので多くの集落に同じような名前の湧水がある、ということになるわけなんです。😄

さて、話戻して大謝名ですが、

なんと、先日の「首里城復興祭」の国際通りを練り歩く「琉球芸能行列」のエイサー部門にて、大謝名青年会が唯一エイサー演舞を披露していましたー😆

ドンドンドンパフパフパフー🥳(だから古いしが!)

大謝名青年会、近年とても精力的に活動されてますよね~♪

今年の全島エイサーにも出場していたし😀

ますますのご活躍を楽しみにしていまーす😁

大謝名メーヌカー、ぜひ足を運んでみてくださいね♪

11月5日 【ジノーンナンマチ生みの親 御後絵で拝謁】

文化の日関連ネタをもう一つ😄

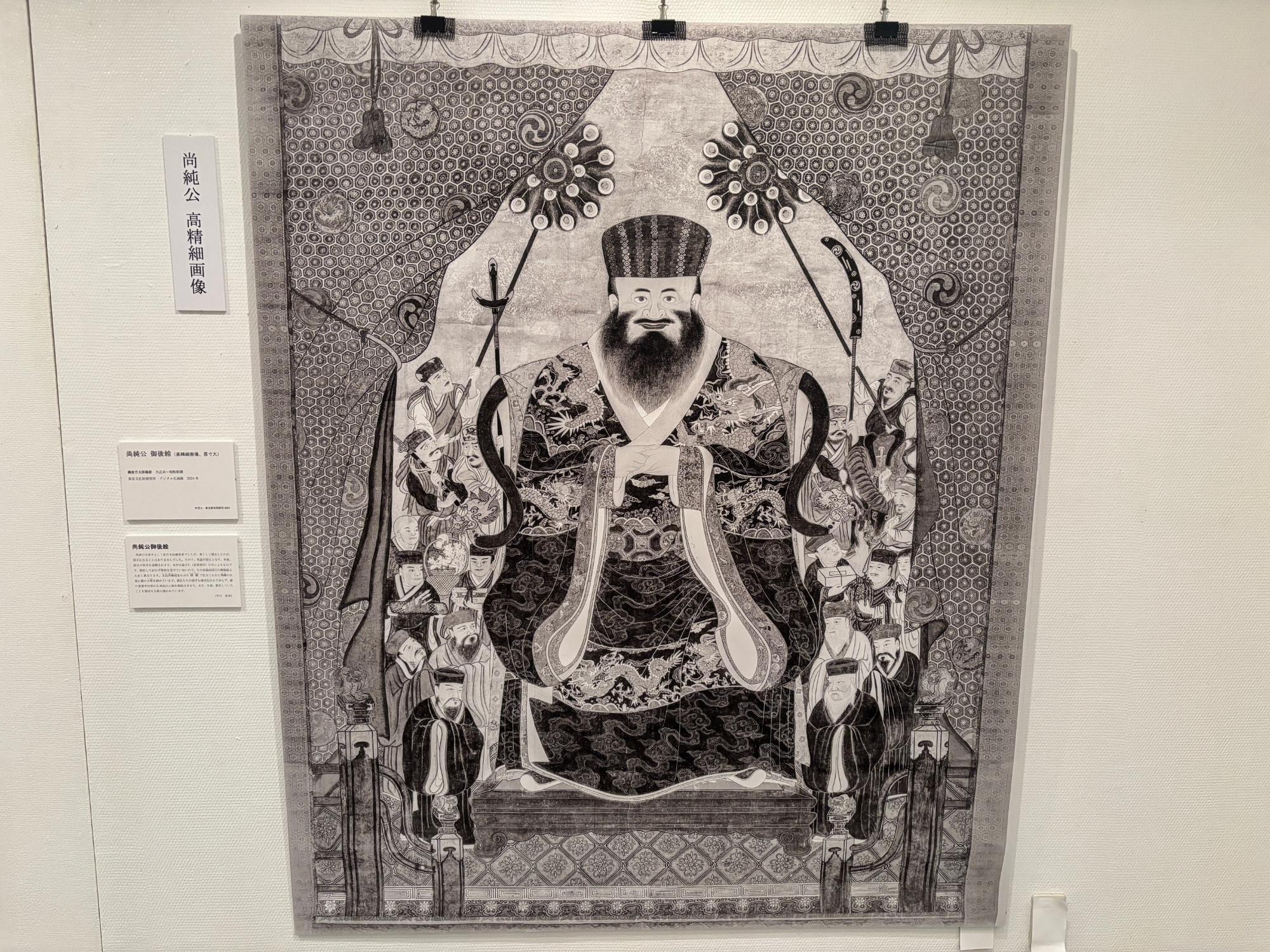

10月23日から11月3日まで、沖縄県立芸術大学にて「御後絵展」が開催されており、最終日に観に行ってきました🫡

御後絵:琉球国の国王が亡くなった後に描かれた肖像画。

その日は「芸大祭」も行なわれており、古式行列もあれば首里城復興祭もあって首里一帯お祭りムード全開でした😁

昨年はアメリカから戦後79年経って戻ってきた「御後絵」の話題も大きく取り上げられましたよね♪

実はこれまでの御後絵というと、鎌倉芳太郎氏が奇跡的に戦前に撮っておいてくれたガラス乾板が唯一の資料であり、その被写体としての御後絵(オリジナルではない)をどうにか目にすることができるという状況でした。

オリジナルは全て戦争の影響によって紛失。

しかし今回、そのガラス乾板が最新のデジタル技術によって高詳細デジタルデータ化され、原寸大パネルとして展示されたのです!

昨年戻ってきたカラーの御後絵(オリジナル)も、高詳細デジタル撮影された原寸大パネルで展示されました。(オリジナルは復元作業中)

いや、びっくりなんてもんじゃないですよ😅

オリジナルはそこに存在しないのに、写真として撮影した資料からここまで高詳細にオリジナルレベルで再現できるの!?と。

その双方を比べて展示されていて、その技術に驚嘆しましたね😅

モノクロの御後絵は写真撮影OKということだったので、しっかりカメラに納めさせていただきました😆

と、全ての御後絵に感動だったのですが、特に気にかかったのが「尚純公」の御後絵でした🖼️

ちょっとマニアックになってしまいますが、「尚純」は第11代国王「尚貞王」の長男であり第一王位継承者だったのですが、父王尚貞王より先に薨じてしまい王位には就いていません。(自身の子、尚益が王位に就いた際に王号追贈)

他の王と比べてみても、皮弁冠などを被ってないことで違いが分かると思います。

それで尚純公の何が気になるのかというと、

実は尚純の母親は尚貞王の妃であり、宜野湾ムラの宜野湾親方の娘であったといいます。

そのような背景があってというのはおそらく間違いないと思いますが、この尚純公こそがワッター自慢の「宜野湾並松(ジノーンナンマチ)」を植えさせた人物だと伝わります。

尚純の生まれが1660年であり、普天満参詣は1644年に始まるとされているので、尚純が生まれる以前から「普天満参詣」は始まっていると考えられますが、自らにも深い関わりを持つ「宜野湾」を縦断する一大行事「普天満参詣」に対し、道を立派な松並木で整備しようと考えたことは大いに考えられますよね😄(宜野湾間切は1671年創設)

その松並木は去る大戦によって今では一本も残っていませんが、その並木道はかつて確かにそこに存在し、その道に対するジノーンチュの想いも確かにあったわけなんです。

その想いをどうにか受け継ぎ後世にも伝え続け、並松の姿がジノーンチュの誇りとなり平和への道標にもなってもらえるといいなと思います。

そういう意味でも「宜野湾 歴史の道」プロジェクトを、皆さんとともに進めていければと思います😄

ゆたしくー!

11月4日 【文化の日ウィークは、お隣浦添市の浦添城跡見学に!】

去った週末は、祝日「文化の日」も挟んで「文化の日ウィークエンド」になりましたね♪

特に那覇・首里では、来年に首里城正殿が再建されるという機運の高まりもあって、より一層「首里城復興祭」が盛り上がっていました♪

来年の文化の日ウィークでは、復興祭ではなく首里城祭に戻っているのでしょうか(^^)

楽しみですね♪

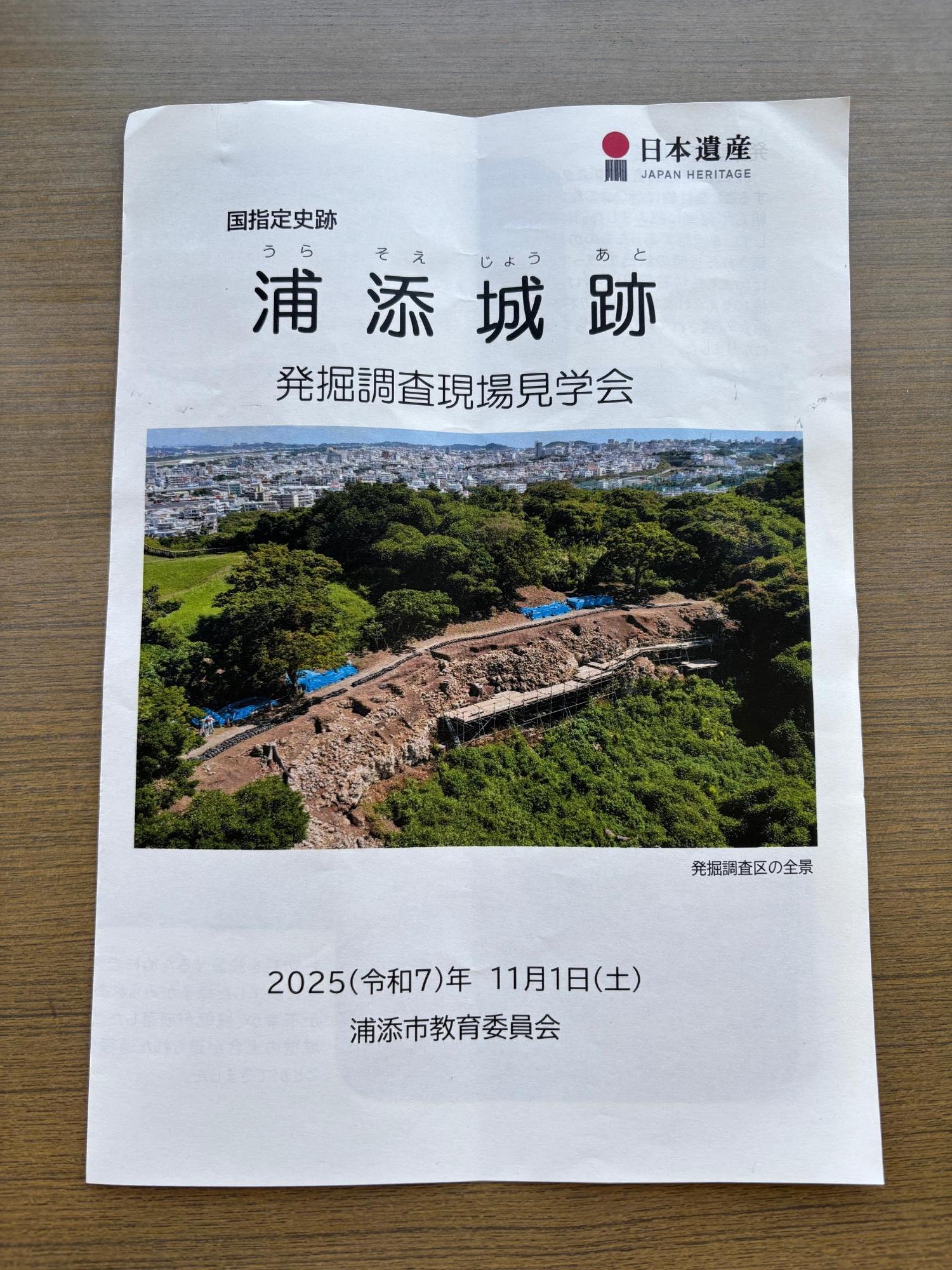

そしてその那覇のお隣であり、我らが宜野湾のお隣でもある「浦添市」では、11月1日に「浦添城跡発掘調査現場見学会」が行われました⛏️

浦添グスクも個人的に非常に興味あるグスクなので、これはチャンス!とばかり見学に参加してきました😁

これまでにも何度となく足を運んでいる浦添グスクですが、これまでは遠目に何やら発掘作業行っているんだな~という感覚ぐらいで、戦争によってことごとく破壊され、かつての遺構はほとんど残ってないのかなと思っていました。

が!!現場に着いたらあきさまよー😮 しかまちかんぱちおもろまち!

普段立ち寄ることができないグスク南側の発掘現場では、

こんなにもスケールの大きな城壁が発見されていたんですね!

浦添市文化財課の職員の皆さんの説明が丁寧でとても分かりやすく、未だ多く残るミステリーな部分も含め、ますますロマンを掻き立てられました😆

石の積み方にも浦添グスク特有の特徴があるようで、切って積んだ様子もはっきりと目にすることができました。

発掘調査をしていても、いつどんな発見があるのか日々ワクワクでしょうね😁

石積みの様子から、これらの遺構は14世紀後半ごろのもどであろうと考えられるようです。

となると!? 我らが察度王が明に朝貢した時期と重なる!やはり察度は浦添グスクを居城としていたのか!?

かねてより年代論争が尽きない、浦添ようどれで発見された「癸酉」の年銘が刻まれた高麗瓦の実物も見ることができました!

ん~ロマンチックが止まらない😆 ドラマーヴォーカル(古い!)ならぬ琉球ドラマですね!

しかし一方、戦後80年を迎えた今日でも、時に戦争の爪痕も出土するようで、今回も砲弾の欠片が発見され、そちらも見学させてもらいました。

写真中央右手の茶色い遺物です

↑拡大版

戦争がなければ、これだけの壮大な規模を持つ浦添グスクは今日でも在りし日の琉球の姿を物語ってくれていたのかもしれませんね。

ということで、本日はお隣浦添市さんの浦添グスクロマンをお届けしました♪

次の見学機会がいつになるのかは決まっていないようですが、興味ある方は随時浦添市さんの文化財情報もチェックしておいてくださいね♪

更新日:2026年01月27日