夏は特に要注意!食中毒を予防しよう!

夏は気温が高く、細菌による食中毒が発生しやすい季節です。

食中毒は原因となる細菌が食べ物に付着し、体内に侵入することで下痢や嘔吐などの症状を引き起こし、重症化すると命にかかわることもあります。

普段から、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」ことを意識して食中毒を予防しましょう。

食中毒予防の3原則

1 つけない(洗う・分ける)

・食中毒の原因菌やウイルスを食べ物につけないよう、こまめに手を洗いましょう。

・包丁やまな板など、肉や魚を扱った調理器具は使用のたびに洗剤で洗い、できるだけ殺菌するようにしましょう。

・肉や魚の汁が他の食品に付着しないよう、保存や調理時に注意が必要です。

2 増やさない(低温で保存する)

・多くの細菌は10℃以下では増殖が遅くなり、-15℃以下では増殖が停止します。

・肉や魚、野菜などの生鮮食品やお総菜は、購入後できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。

3 やっつける(加熱処理)

・ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します。しっかり加熱してから食べましょう。

・特に肉料理は中心部までよく火を通し、中心部が75℃で1分以上加熱されることが目安です。

・ふきんやまな板、包丁などの調理器具にも、細菌やウイルスが付着しやすいため、使用後は洗剤で洗い、熱湯または台所用殺菌剤で殺菌しましょう。

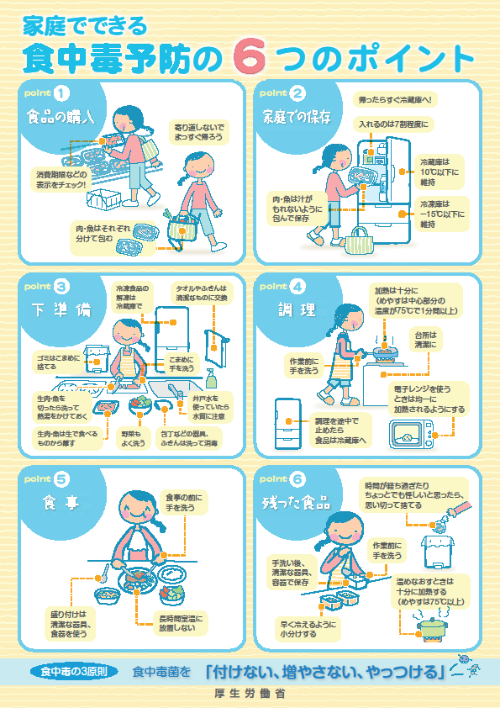

食中毒を防ぐ6つのポイント

食品の購入から調理、食べるまでの過程で、食中毒菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」を実践する具体的な方法を6つの場面で紹介します。

1 買い物

●消費期限を確認する

●肉や魚などの生鮮食品や冷凍食品は最後に購入する

●肉や魚などは汁が他の食品につかないようビニール袋に入れる

●寄り道をせず、まっすぐ帰宅する

2 家庭での保存

●冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管する

●肉や魚はビニール袋や容器に入れ、他の食品に肉汁などがかからないようにする

●肉、魚、卵などを取り扱うときは、取り扱いの前後にに手を洗う

●冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下を保つ

●冷蔵庫や冷凍庫に詰め込みすぎず、冷気の循環を妨げないようにする

3 下準備

●調理の前に石けんで手を洗う

●野菜などの食材を流水で洗う(カット野菜も同様)

●生肉や魚の汁が、果物やサラダなど生で食べるものや調理済みの食品にかからないよう注意する

●生肉や魚、卵を扱った後は必ず手を洗う

●包丁やまな板は肉用・魚用・野菜用に分けて使用するのが望ましい

●冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジを使用し、自然解凍は避ける

●冷凍食品は必要な分だけ解凍し、冷凍や解凍を繰り返さない

●使用後のふきんやタオルは熱湯で煮沸し、しっかり乾燥させる

●調理器具は使用後によく洗い、熱湯または台所用殺菌剤で殺菌する

4 調理

●調理の前には手を洗う

●肉や魚は中心部まで十分に加熱する(75℃以上で1分以上が目安)

5 食事

●食事の前に石けんで手を洗う

●清潔な食器を使用する

●作った料理は室温に長時間放置しない

6 残った食品

●残った食品を扱う前にも手を洗う

●清潔な容器に保存する

●温め直す際も十分に加熱する

●時間が経ち過ぎた食品は思い切って処分する

●ちょっとでもあやしいと思ったら食べずに捨てる

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(厚生労働省YouTube)

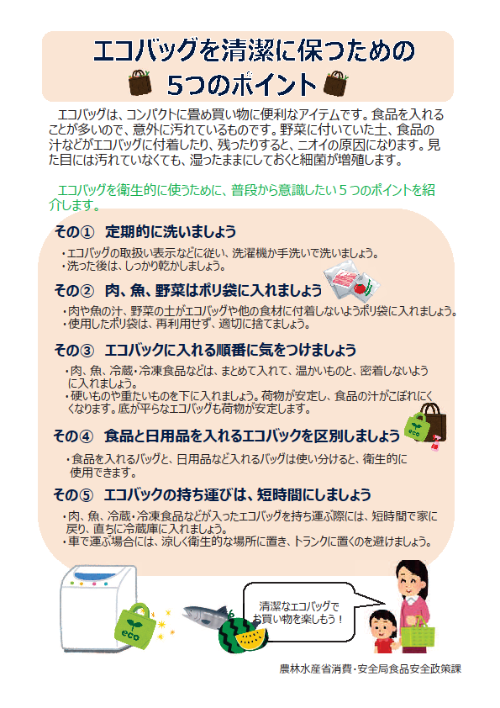

エコバッグを清潔に保ちましょう

エコバッグは、コンパクトにたためて持ち運びやすく、買い物に便利なエコなアイテムです。

しかし、目につく汚れやニオイがなくても、肉や魚の汁や野菜の土などが知らないうちに付着していることがあります。

そのまま使い続けると、食中毒菌が増殖し、新たに購入した食品に菌が移るおそれがあります。

日頃から、次の点に注意してエコバッグを清潔に使いましょう。

エコバッグを清潔に保つ5つのポイント

1 エコバッグは定期的に洗いましょう

頻繁に使用する場合は、乾きやすいポリエステルなどの素材がおすすめです。

2 肉、魚、野菜はポリ袋に入れてからバッグへ

食品の汁や汚れがバッグに直接付着しないようにしましょう。

3 冷たい食品と温かい食品は分けて入れましょう

冷蔵・冷凍食品などは一つの袋にまとめ、温かい食品と密着しないように入れましょう。

4 食品と日用品のバッグは分けて使いましょう

洗剤や雑貨などと食品が直接触れないよう、用途別にエコバッグを使い分けましょう。

5 食品を入れたエコバッグは短時間で持ち帰りましょう

長時間の持ち歩きは避け、購入後はできるだけ早く帰宅し、冷蔵・冷凍保存を行いましょう。

賢く楽しくお買い物!~エコバックでも食中毒予防~(農林水産省)

食中毒の情報、予防方法(関連リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康推進係

〒901-2215

沖縄県宜野湾市真栄原1-13-15

電話番号:098-898-5597

更新日:2025年07月16日