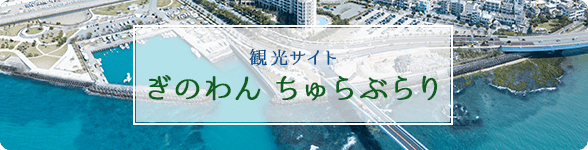

沖縄県指定史跡「野嵩スディバナビラ石畳道」WEBパネル展

あいさつ

宜野湾市教育委員会文化課では、市指定史跡「野嵩スディバナビラ石畳道」の保存・活用を目的に、これまで文化財調査を実施してまいりました。その成果として、当史跡の歴史的・文化的価値が改めて評価され、このたび「沖縄県指定史跡」として新たに指定される運びとなりました。

本年度は、当史跡の保存・整備工事を計画しており、整備後も地域と連携しながら保存・管理を進め、さらに積極的な利活用を図っていくため、その魅力を広く伝えるパネル展を開催することとなりました。

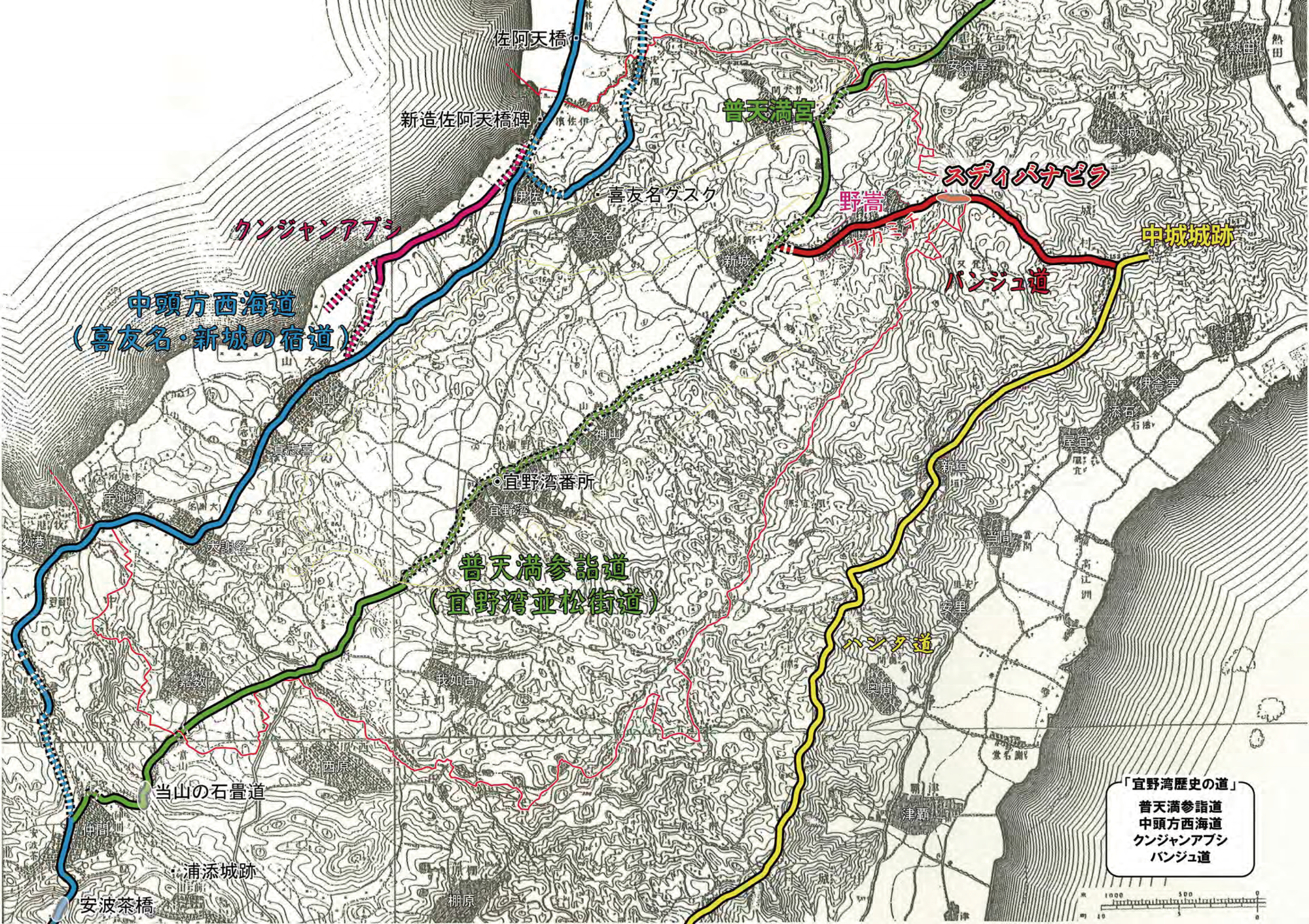

また、宜野湾市内には、琉球王府時代に整備された古道として『中頭方西海道』、『普天満参詣道』、『野嵩スディバナビラ石畳道』を含む番所道、そして『大山クンジャンアブシ』古道の4つのルートが存在しています。これらは、既に国指定史跡となっている浦添市の「中頭方西海道及び普天満参詣道」と深い関わりを持つ関連文化財であり、本市に残るこれらの文化財についても、国指定史跡への追加指定を目指し、現在取り組みを進めているところでございます。

本日ご来館の皆様には、これら貴重な文化遺産の恒久的な保存と活用を通じて、宜野湾市の歴史と文化に触れ、理解を深めていただき、それが人と人とのつながりを育み、地域を豊かにする市民活動の一助となることを心より願って おります。

最後になりましたが、本企画展の開催にあたりご協力を賜りました沖縄県教育委員会、北中城村教育委員会、中城村教育委員会、野嵩1区自治会、宜野湾 市立博物館の関係各位に、心より深く感謝申し上げますとともに、本企画展の成功を祈念し挨拶とさせていただきます。

2025(令和7)年7月28日

宜野湾市教育委員会

文化課長 饒平名 文治

宜野湾歴史の道など

野嵩スディバナビラ石畳道(県道西側)

※令和元年度以降の調査で石畳が見つかりました。

野嵩スディバナビラ石畳道(県道東側)

※昔から石畳が残っており、平成元年に宜野湾市の史跡の指定されました。

「スディバナビラ」ってなに?

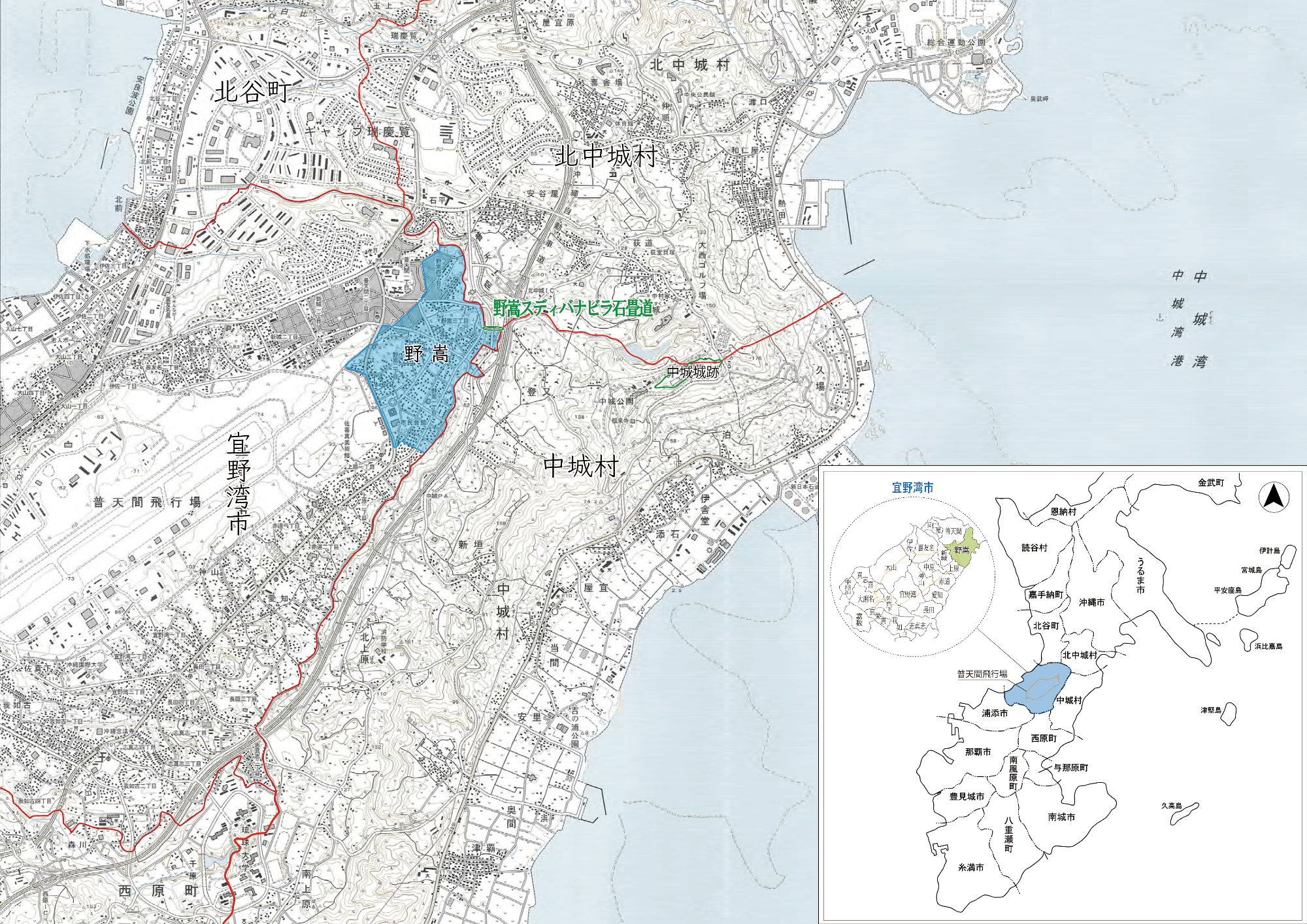

「野嵩スディバナビラ石畳道」は、宜野湾市字野嵩の小字安里畠原に所在します。本市には4つの宿道があり、これらを「宜野湾歴史の道」と呼称していますが、スディバナビラは宜野湾番所と中城番所(中城城内)を結ぶ「バンジュ道(番所道)」と呼ばれる宿道に築かれました。現在は、本市と北中城村字安谷屋・中城村字登又との境界に位置する里道となっており、中城村との間には30mを超える高低差があります。石畳道は、この坂を下って中城村境を流れる普天間川にかかる我謝橋まで約150mにわたって続いており、その道幅は3m前後を測ります。

「スディバナビラ」とは、方言で「袖離れ坂」を意味します。尚泰久の治世下で起きた護佐丸・阿麻和利の乱(1458年)の際に、中城城から逃げてきた護佐丸の妻子が、この坂で阿麻和利の軍勢に追いつかれ、袖を引き割かれたことからこのように呼ばれるようになったと伝わります。そのため、この言い伝えを信じるならば、道としては500年以上も利用されていたことになりますが、石畳道としての築造年代は定かではありません。

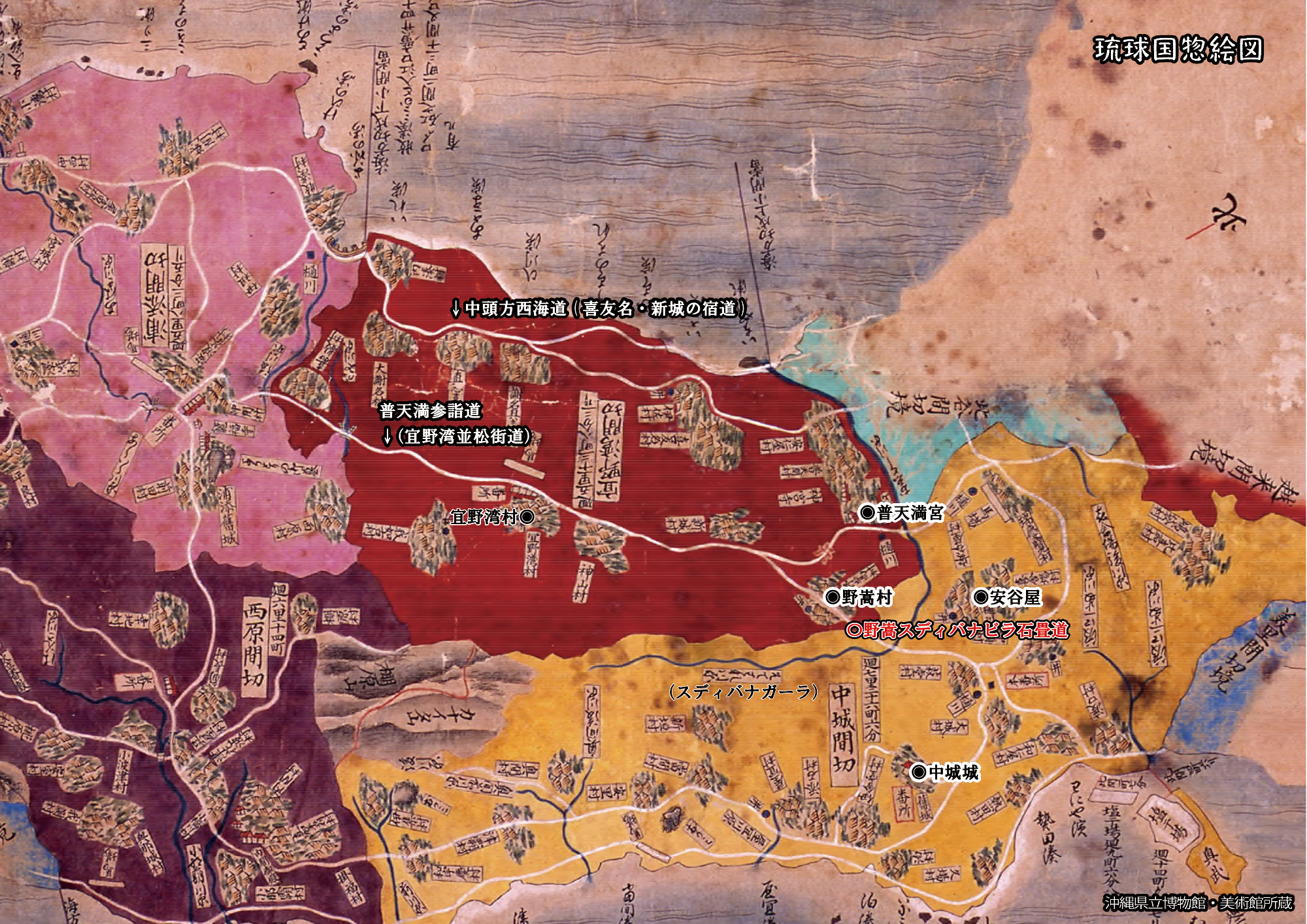

絵図を参考にすると、1648年までに製作されたと考えられる『正保国絵図』(東京大学資料編纂所所蔵)には、スディバナビラのあるバンジュ道 などは描かれていませんが、18世紀後半頃に製作された『琉球国惣絵図』(沖縄県立博物館・美術館所蔵)にはそのルートが示されていることがわかります。このことから、中頭方西海道以外の「宜野湾歴史の道」は、1671年の宜野湾間切新設を境に宿道になったと思われます。そのため、スディバナビラにおける石畳道の敷設は、古くても1671年を遡らないと思われます。

琉球処分の後、宿道としての機能を失った後もスディバナビラは宜野湾と中城方面を結ぶ重要な道として利用されており、1881(明治14)年に沖縄県令に任命された上杉茂憲が、宜野湾番所から中城番所へ移動する際に「野嵩坂」を通行したことが『上杉県令巡回日誌』に記されています。

一方、地域住民にとっては生活に欠かせない道として利用されていました。野嵩では中城村に耕作地を所有する農家が多く、農作業や家畜の飼料を刈り取りに行くため毎日のように利用されていました。また、中城村や北中城村の近隣集落では、野嵩へのサトウキビの運搬や、普天間での野菜などの販売のために通行したほか、通学路としても利用されており、生活に根差した大切な道となっていました。

野嵩スディバナビラ石畳道の位置

正保琉球国絵図(東京大学史料編纂所所蔵)

琉球国惣絵図(沖縄県立博物館・美術館所蔵)

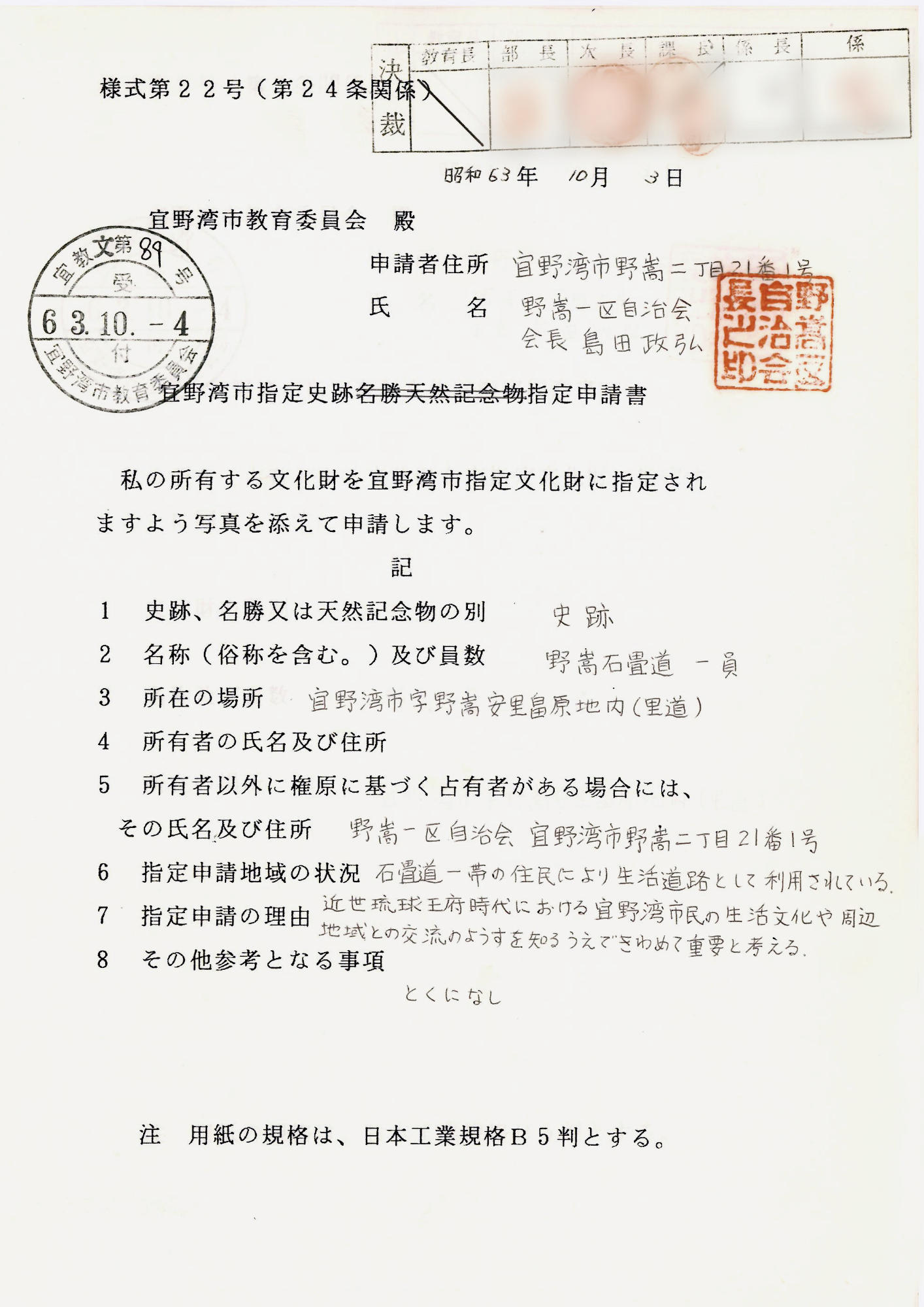

文化財指定と調査の経緯

1933(昭和8)年、スディバナビラの概ね中央に県道が開通したことから、石畳道は東西に分断されました。これにより、特に中城村の住民は、県道東側の石畳道から県道を通って普天間方面へ行くルートを主に利用するようになり、県道西側の石畳道の利用者は少なくなりました。さらに戦後になると交通網の発達により、1970年代以降から石畳道全体の利用者数が徐々に減少していきました。このような状況の中で、野嵩集落に近い西側石畳道では、宅地開発の影響を受けて石畳道の毀損が始まりました。さらに、廃土の投棄によって地中に埋没したため、石畳道は完全に破壊され、消失したと考えられました。そのため、東側石畳道を保存するために、野嵩一区自治会長より1988(昭和63)年10月に文化財指定の申請がなされ、1989(平成元)年3月31日に「野嵩石畳道」の名称で宜野湾市の史跡に指定されました。

一方、県道の拡幅工事に先立って宜野湾市教育委員会が1982(昭和57)年に行った調査では、西側の石畳道はほとんど破壊されて残っていないと報告されており、未指定となっていました。しかし、野嵩区民から西側部分を含めて整備してほしいとの要望があり、石畳道の保存状態を確認することになりました。そして、令和元年度に石畳道西側の試掘調査を行ったところ、石畳道の一部が地中に残っていることが分かったのです。そこで、令和4年度に石畳がどの範囲にどの程度残っているかを確認するための調査(範囲確認調査)を実施しました。この調査によって、石畳道がある程度の広がりをもって現存することが分かったため、市の史跡へ追加指定することになりました。そして、令和5年1月に開催した文化財保護審議会での審議を経て、同年2月21日付で既指定部分(東側石畳道)への追加指定が議決され、さらに地元に伝わる地名を用いた「野嵩スディバナビラ石畳道」へ名称の変更も決まりました。また、これを受けて令和4年度から準備を進めていた石畳道の保存整備事業を正式に実施することとなり、範囲確認調査を継続することになりました。

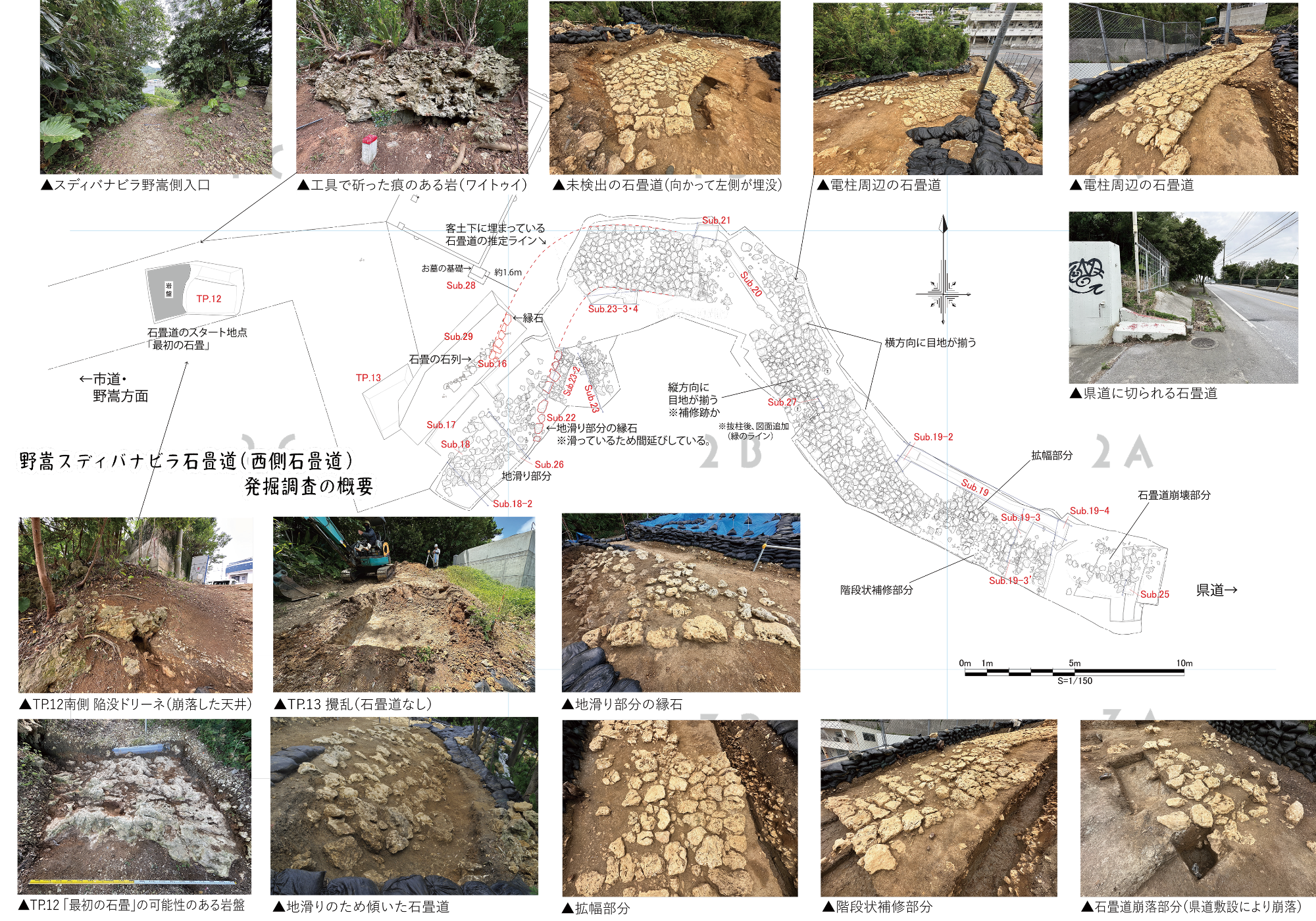

令和5年度の範囲確認調査では、西側石畳道を全面的に検出することを目的に、バックホーを用いて石畳道を埋めていた土の撤去を行いました。その結果、石畳道は部分的に破壊を受けていたものの、当初想定していた以上に道としての形を留めて残っていることが分かりました。

野嵩スディバナビラ石畳道の概要

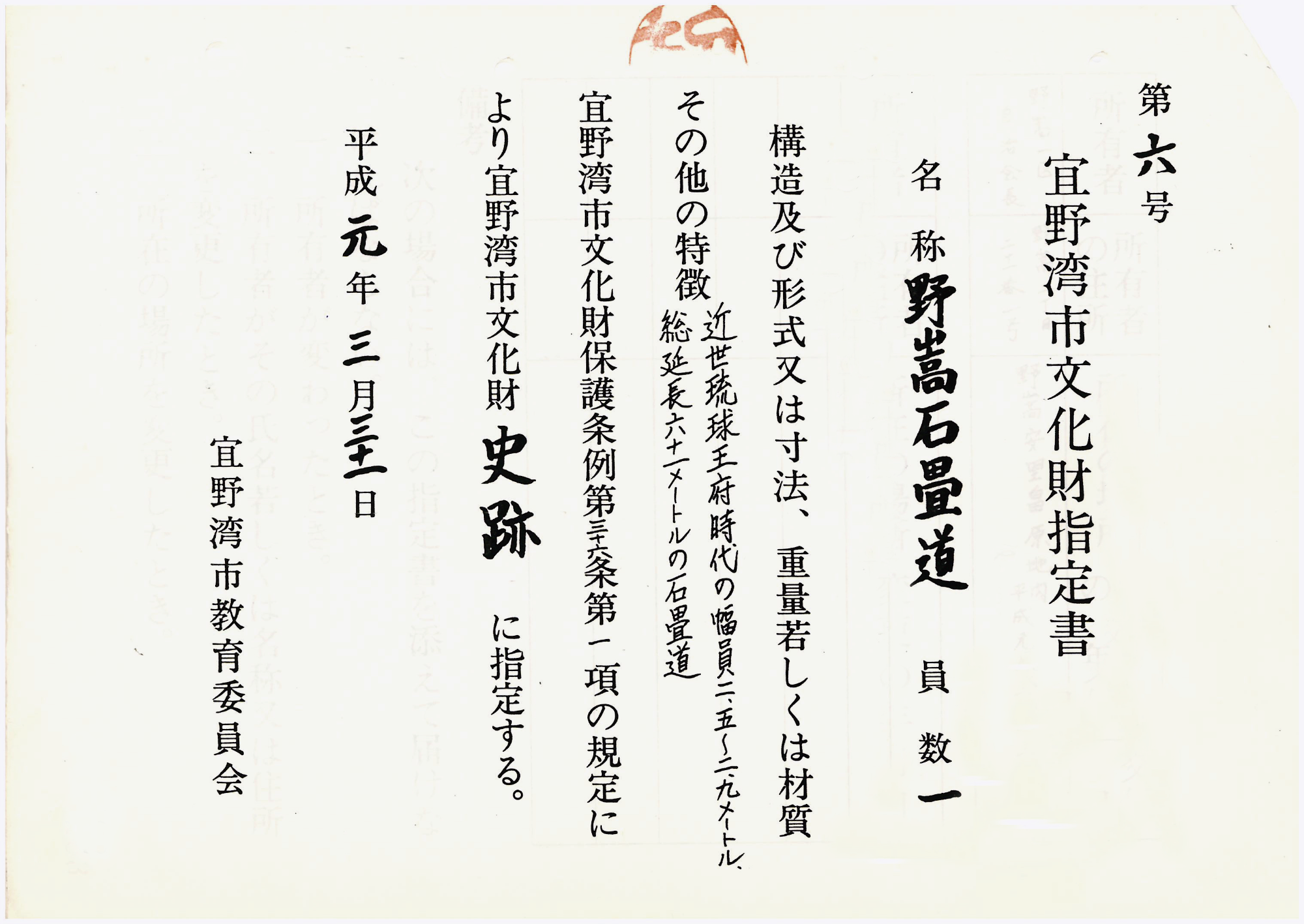

「野嵩石畳道」指定申請書

「野嵩石畳道」指定書

野嵩スディバナビラ石畳道(県道西側)の発掘調査概要

スディバナビラの主な特徴

教育委員会では、野嵩一区自治会のご協力を得て、埋没前のスディバナビラをよく知る方々からの聞き取り調査を行いました。地域の先輩方のお話しによると、スディバナビラは土手状の高まりの上に築かれており、道の両側にはソテツが植えられていたそうです。宿道には松の木が植えられることはありますが、ソテツが植えられる例はあまりありません。しかし、ソテツの根は広がらないため石畳を壊すことがなく土留めの役割を果たすため、ソテツを植えることは理にかなっていると言えます。そのため、ソテツの植栽は石畳道を維持・管理するための工夫の一つと考えられます。東側の石畳道には、現在も大きなソテツが点在していますが、西側の石畳道にはほとんど残っておらず、今回の保存整備工事で植栽を計画しています。

聞き取り調査では、「西側石畳道は東側よりも道幅が広かった」、「西側石畳道は東側に比べてデコボコしていたが、それが足掛かりになって上り易かった」など、西側と東側で様相が異なるといった内容がありました。しかし、西側と東側の石畳道は1933年の県道敷設により分断されたとは言え、元々1本の石畳道です。そのため、当初は記憶違いではないかと思っていましたが、西側の石畳道が検出されたことで地元の方々の記憶に誤りはなかったことが分かりました。つまり、西側の石畳道は東側に比べて平均30センチメートルほど幅広く、大きめの石畳が多く敷かれている傾向があるなどの違いがあることが分かったのです。これは石畳道が築かれている斜面が、県道を境に東西で傾斜が異なることに起因します。つまり、東側よりも急な斜面である西側では上り易くするために石畳道を蛇行させていることから必然的に東側に比べて幅広に造られていると考えられます。また、東側よりも大きめの石畳を使うことで上り下りし易く工夫されています。

さらに、本市の景観アドバイザーで、国指定重要文化財「中村家住宅」の管理アドバイザーなども務める庭師の多田弘氏からは、西側の石畳には 坂上側に平坦面を造る工夫がみられることが指摘されており、これによってさらに上り下りし易くなっていると考えられます。

お話を伺った地元の方々が40年以上も昔の記憶を正確に覚えていたことは、スディバナビラに対する思い入れが大きかったことを物語っており、地域にとってなくてはならない大切な生活道路だったのだろうと改めて感じました。

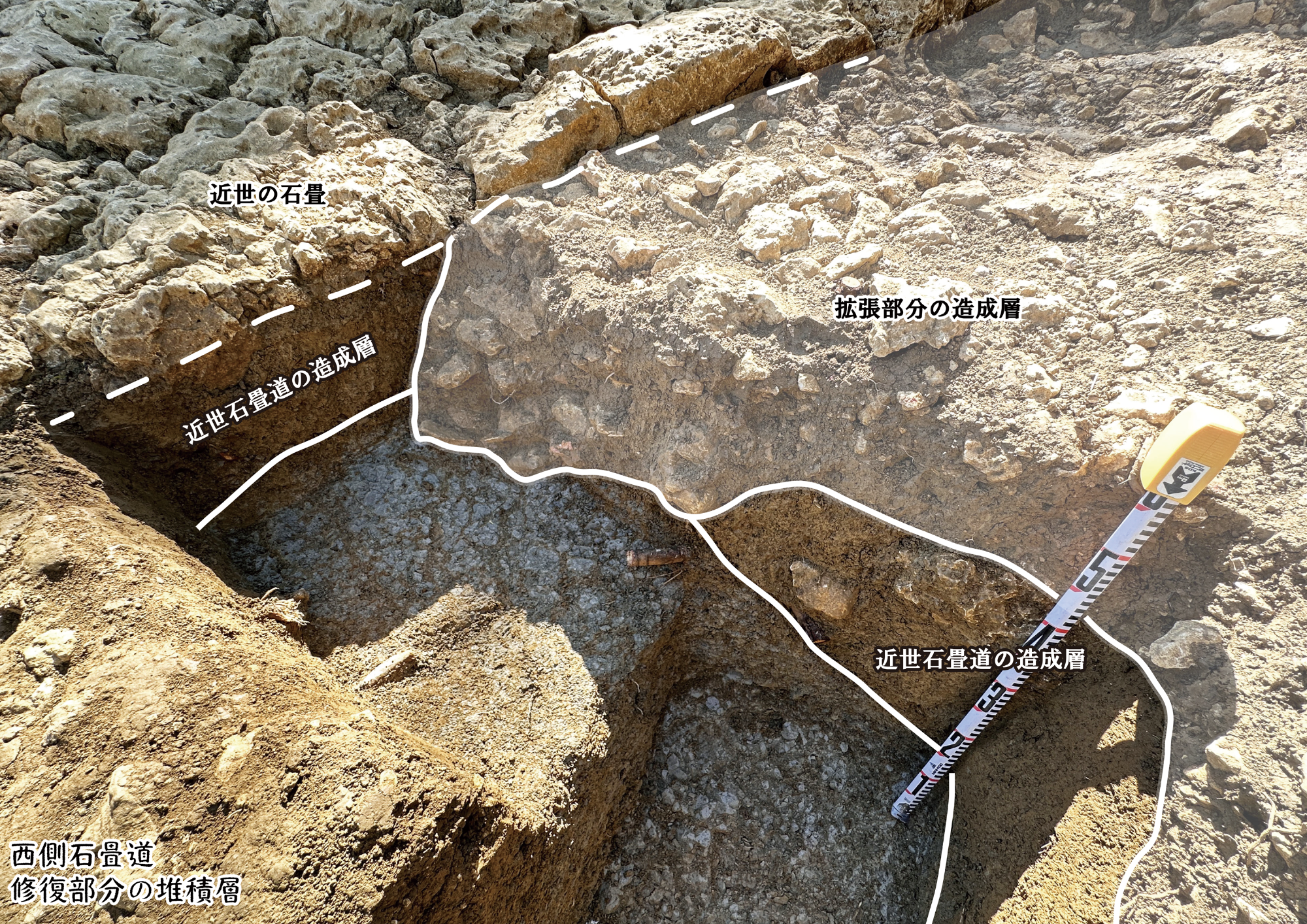

また、発掘調査からは、石畳道が過去に修復されていたことが分かりました。西側石畳道の坂下部分では、途中から道幅が広くなる部分がありますが、恐らく石畳道の拡幅が行われたのだろうと思われます。その造成層は元々の石畳道の造成層を壊すようにして堆積しており、近世末~近代初め頃の中国産の白磁が出土しました。また、この拡幅部分に接する辺りの石畳道は階段状になっています。スディバナビラが宿道として機能していた近世期までは、首里王府からの伝令が馬で通行していたと考えられるため、当初はスロープになっていたと考えられます。そのため、出土遺物の年代も勘案すると、拡幅や階段状への修復は、近代になってから工事が行われたと考えられます。なぜ、修復が必要になったのかについては記録が残っていないため定かではありませんが、この修復の痕跡も地域の人々に大切に守られてきた証ではないでしょうか。教育委員会では、修復された部分を活かして保存整備を行う計画です。

東側石畳道に残るソテツ

修復・拡幅工事の痕跡(県道西側)

西側石畳道に残る職人の工夫

西側石畳道の造成層

これまでの取り組み

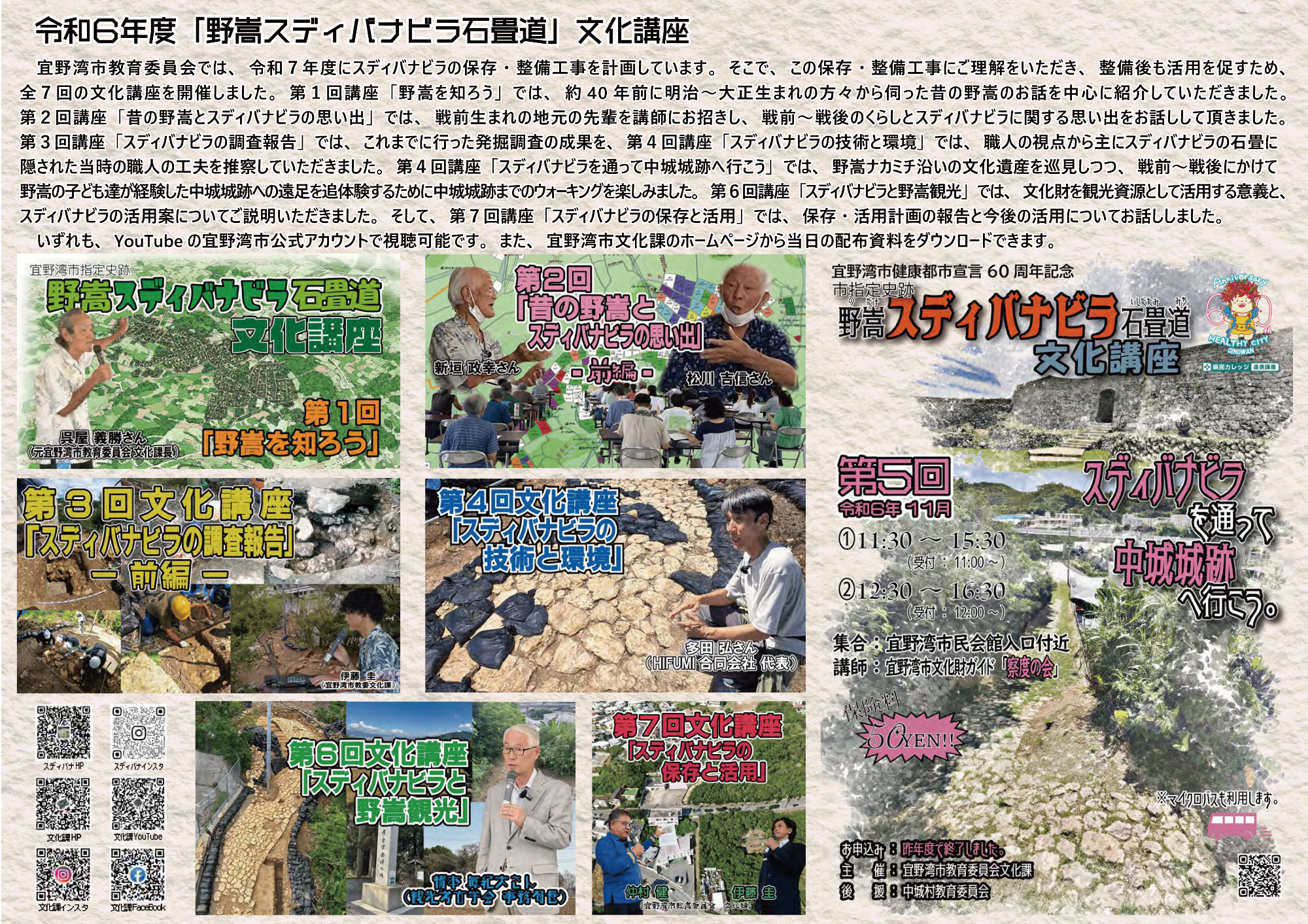

教育委員会では、スディバナビラを多くの方に知っていただくことと、市内の発掘調査の事例を紹介することを目的に、YouTubeの宜野湾市公式アカウントに「発掘調査速報」の動画をアップロードしています。令和5年度までの範囲確認調査と、発掘調査と並行して実施してきた聞き取り調査の概要を整理し、令和7年5月現在で5本の動画を公開しました。また、スディバナビラの保存・整備事業へご理解をいただき、整備後も積極的な活用を促すため、令和6年度には「野嵩スディバナビラ石畳道文化講座」を開催しました。講師は、スディバナビラの調査や保存・整備事業を担当している 職員の他、スディバナビラが所在する野嵩を早くから踏査し、約40年前にも聞き取り調査を行っている元本市文化課長の呉屋義勝氏や、野嵩のご出身で戦前生まれの新垣政幸氏・松川吉信氏、本市の文化財ガイド「察度の会」、琉球庭園にも造詣のある前出の多田氏、観光考古学会の事務局長である橋本眞紀夫氏に依頼しました。そして、多角的にスディバナビラの魅力を伝えるとともに、保存・整備計画の内容を報告して、今後の活用を考える機会としました。なお、この講座もYouTubeへアップロードしており、視聴可能となっています。

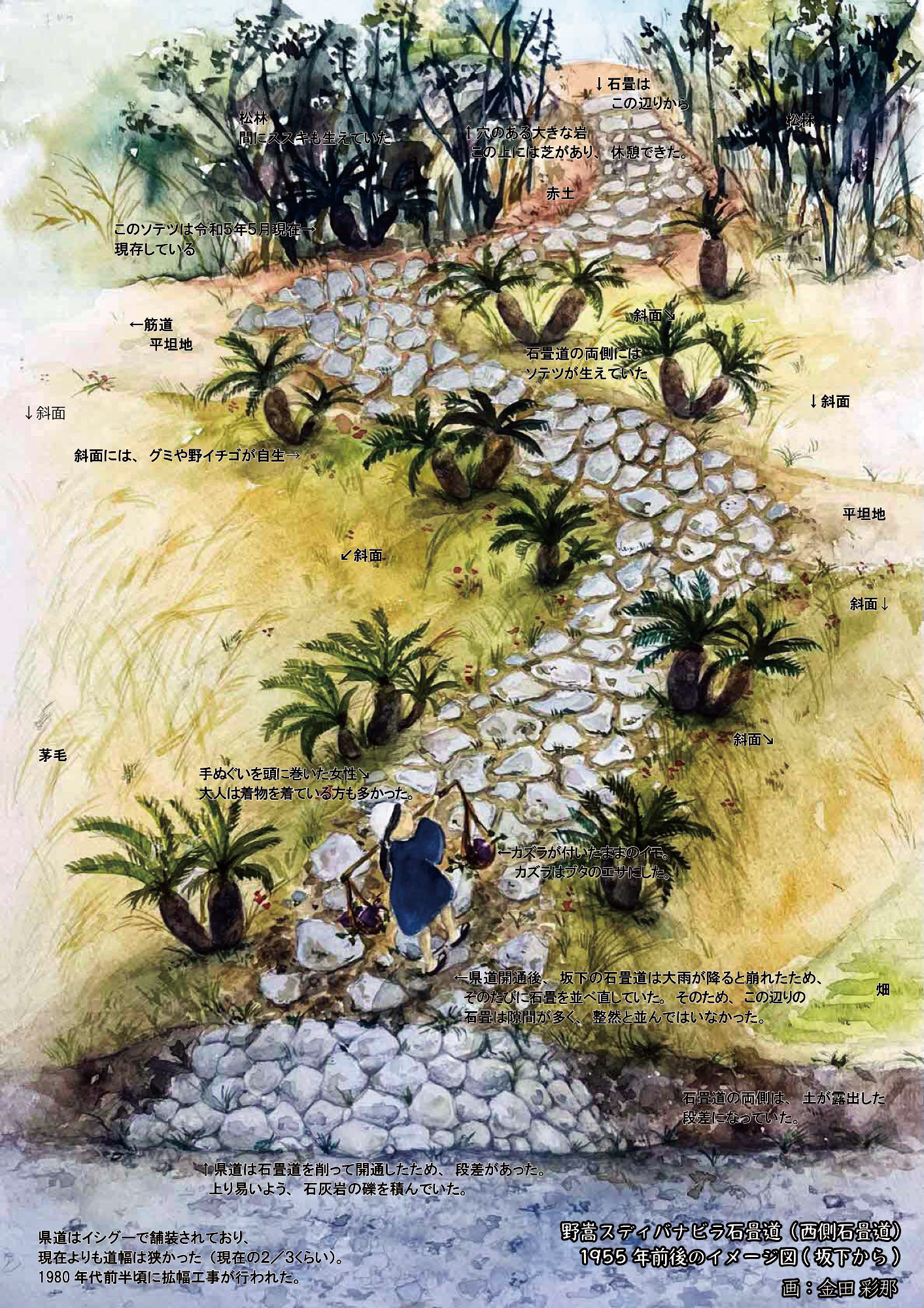

周知に力を入れる一方で、スディバナビラの保存整備事業に向けて、市の広報紙や新聞などで写真や絵画の提供を求めました。しかし、スディバナビラは貴重な石畳道とは言え、地元の方々にとっては日常の中に溶け込んだ生活道路であったことから、わざわざ写真や絵に残す考えはなかったとのことで、往年のスディバナビラの記録を見つけることはできませんでした。そこで、これまでに実施した聞き取り内容を具体化するために、イメージ図を制作することにしました。

イメージ図は、琉球大学の麻生伸一教授(元沖縄県立芸術大学)、沖縄県立芸術大学の張本文昭教授のご協力を得て、沖縄県立芸術大学4年生(令和5年度)の金田彩那氏に制作を依頼しました。そして、聞き取り調査を行った当時、情報が多く集まっていた1955年前後の様子を、水彩画でイメージ図に描いていただきました。

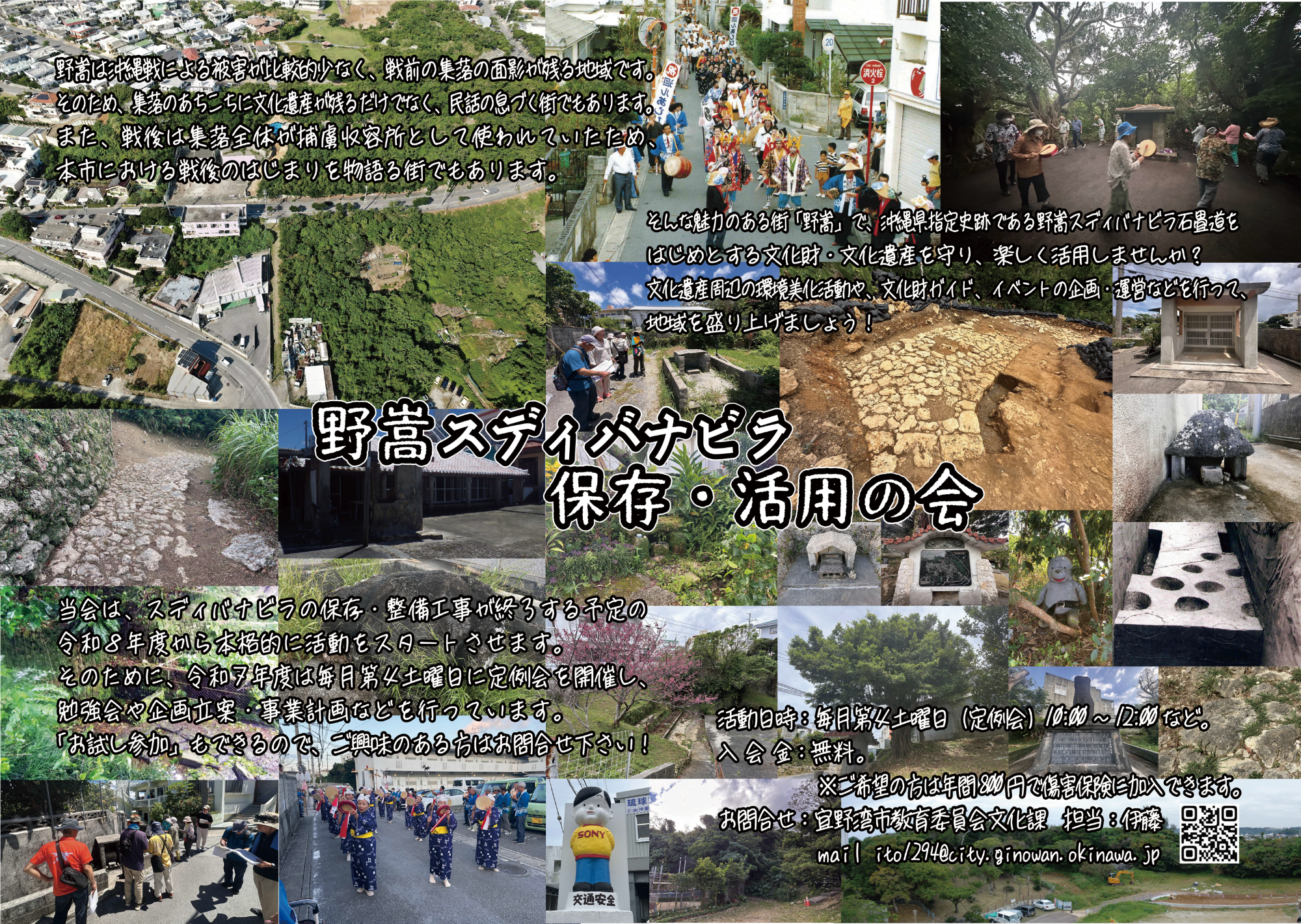

保存・整備事業が無事に終わっても、何もしなければスディバナビラは廃れてしまうかも知れません。そこで、せっかくの資源を地域に活かすために、令和6年度に実施した講座を通して、スディバナビラを含む野嵩の文化遺産の保存・活用を目的とするサークル「野嵩スディバナビラ保存・活用の会」(以下、保存会)の立ち上げを呼びかけ、令和7年3月から活動をスタートさせたところです。当会は本市の歴史や文化、文化遺産の保存や活用に関心のある有志の方々によって結成されました。令和7年度は勉強会を行うとともに、令和8年度の事業計画の策定を予定しています。なお、この勉強会の一環として、令和6年度に引き続き、9月より文化講座の開催も予定しています。この文化講座は、保存会の会員以外の方も受講できますので、ご興味のある方は市報や市文化課のホームページをご確認ください。

スディバナビラの発掘調査速報

野嵩スディバナビラ保存・活用の会

※入会をご希望の方は宜野湾市教育委員会文化課までご連絡ください。

令和6年度野嵩スディバナビラ石畳道文化講座

野嵩スディバナビラ石畳道(県道西側) 1955年前後当時のイメージ図(坂上から)

野嵩スディバナビラ石畳道(県道西側) 1955年前後当時のイメージ図(坂下から)

今後の展望

スディバナビラは、これまで行ってきました発掘調査や聞き取り調査などの成果から、その保存状態や学術的な価値などが改めて評価され、令和7年6月27日に沖縄県の史跡に指定することができました。また、「宜野湾歴史の道」の国指定に向けた取り組みも並行して進んでおり、周辺文化遺産を含む保存やその継承はもちろん、これらを貴重な資源として活用することで、市域のさらなる活性化を目指しています。

野嵩での保存会の活動はまだ始まったばかりですが、地域の文化遺産を観光資源として活用し、地域創成に貢献することができれば、歴史や文化遺産に興味がない方々にも、これらを残すことの社会的意義を理解され易くなるのではないでしょうか。今後、本市では基地の返還などに伴い、開発が増えることが見込まれますが、少しでも多くの文化遺産を保存するためには、より多くの方々のご理解とご協力が必要となります。そのためにも、地域の文化財・文化遺産の活用は不可欠であると考え、その方法を模索しているところです。

野嵩スディバナビラ石畳道パネル展 小冊子 (PDFファイル: 13.5MB)

Nodake Sudi Banabira Stone-paved Road Panel Exhibition booklet (PDFファイル: 5.9MB)

この記事に関するお問い合わせ先

文化課 文化財保護係

〒901-2203

沖縄県宜野湾市野嵩1-1-2

電話番号:098-893-4430

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年10月14日