毎月1日は『運動の日』です!

健康増進課では毎月1日を『運動の日』(注1)とし、運動と健康に関する情報発信や運動教室の開催など、市民の健康づくりを応援します。自分の健康は自分で守れるように、健康に関する知識・実践力を磨いていきましょう。

(注1)「健康ぎのわん21<第2次>」での一次予防として平成30年に制定

「運動=スポーツ」と思い込んでいませんか?

手首や足首を回したり、かかとの上げ下げをするなど、からだを少しずつ動かすことから始めましょう!

頭の先からつま先まで、動かせるところは動かしましょう!

今日よりは明日、明日よりも先へ続けて体を動かすことで、より動かしやすい体へと変化していきます。

アクティブガイド~健康づくりのための身体活動指針~厚生労働省

今より10分多く歩いてみよう

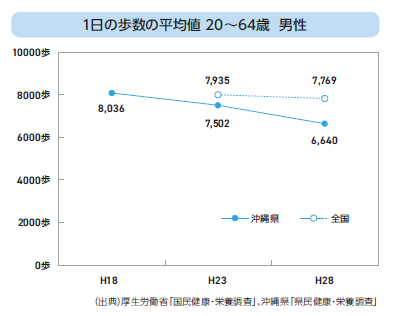

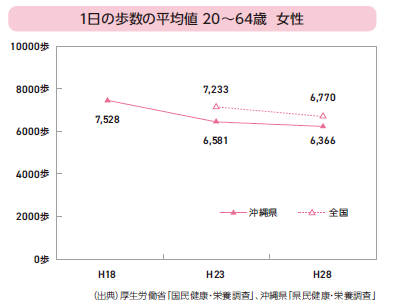

沖縄県民は歩かない?

沖縄県民の日常生活における1日あたりの平均歩数は、20~64歳の男女ともに全国を下回っています。これは車社会だからと放っておいても良いのでしょうか。

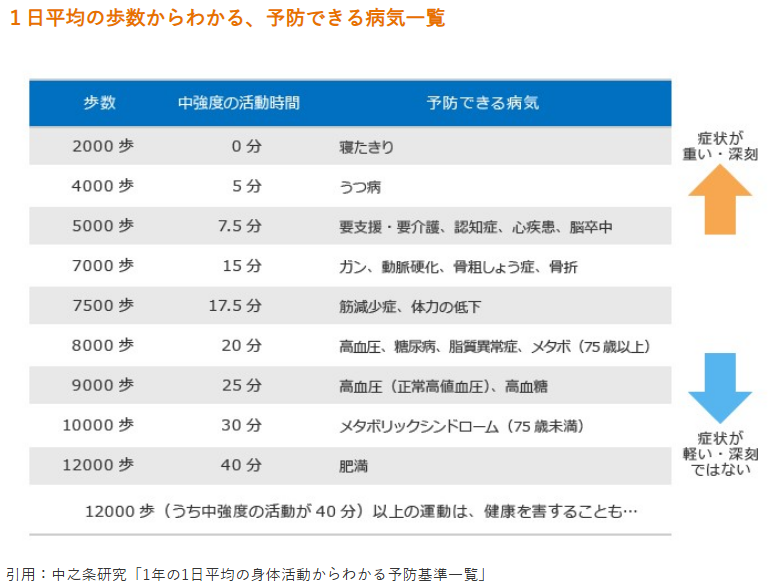

歩くメリット

厚生労働省の実施したメタ解析では、+10によって「死亡のリスクを2.8%」「生活習慣病発症を3.6%」「ガン発症を3.2%」「ロコモ・認知症の発症を8.8%」低下させることが可能であることが示唆されています。さらに減量効果として+10を1年間継続すると、1.5-2.0kg減の効果が期待できます。

スポーツ庁Web広報マガジン参照 <画面をクリックしてGO>

骨量アップ!

骨量は・骨密度はいつ頃から低下していくの?

骨の丈夫さを表す指標である「骨量(骨塩量)」は20歳頃に最大骨量に達し、その後比較的安定に推移した後、加齢に伴い減少します。

《骨粗しょう症》骨がもろくて骨折しやすい状態になる病気

女性に多い理由は、ピーク時の骨量が男性よりも少なく、閉経に伴い、骨吸収を抑制したり骨形成を進める作用のある女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が激減するため。

若いころに過剰なダイエットをすると、ピーク時の骨量が少なくなるので、骨粗しょう症になりやすくなります。

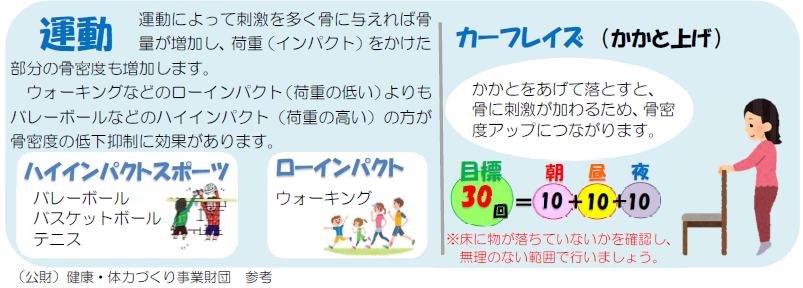

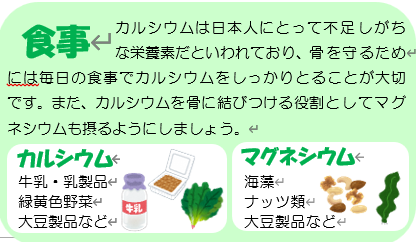

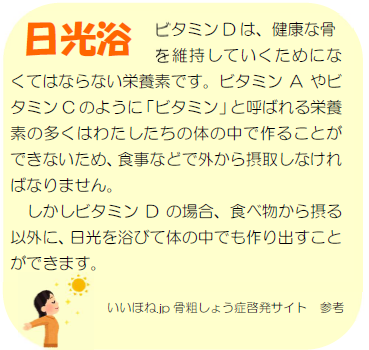

コツコツ貯骨(ちょこつ)を始めよう!

筋力アップ~老化は足から~フレイル予防

フレイルとは、健康な状態と要介護状態の間の状態で、身体的・心理的・社会的の3つの種類に分類されます。

運動すると身体的フレイルが改善でき、筋力up、肺活量upして疲れにくくなるため外出が億劫でなくなり、気分転換もはかれるので、社会的フレイルや心理的フレイルも改善が見込まれることになります。

75歳以上の高齢者が国民の5人に1人になる2025年問題。医療や介護サービスのニーズの増加とサービス提供のひっ迫に警鐘が鳴らされています。

フレイル予防は日ごろから継続的に!

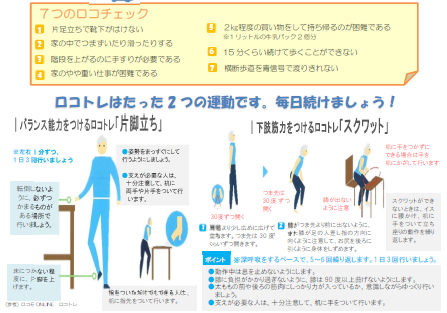

ロコトレ(ロコモーショントレーニング)「片脚立ち」「スクワット」

ロコモを知ろう! ロコモONLINE(日本整形外科学会:ロコモティブシンドローム予防啓発サイト)https://locomo-joa.jp/check/locotre

【運動機能の老化】健康長寿ネット 公益財団法人 長寿科学振興財団

【サルコペニア】加齢による筋肉量の減少および筋力の低下https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/sarcopenia-about.html 健康長寿ネット

カラダを動かして体調を整える

季節順化としてのメリット

暑熱順化は、体を徐々に暑さに慣らしていくことで、”熱中症”になりにくくします。

・運動で汗をかきやすくなると、上昇した体温を効果的に下げることができます。

・運動で血液を循環させることで、上昇した体温を下げます。

・水分を貯めておく筋肉を増やすことで、脱水になりにくくなります。

寒冷順化は、体を寒さに慣らして、冬の寒さに強い体を作ることです。

・スクワットなどで下半身の筋肉を鍛え、基礎代謝を活発にすることで、全身から熱を産生する能力を高めます。

⚠熱中症、脱水症に注意しながら、無理な運動はやめましょう!

気持ちをリセット~心の健康を守る

ストレスの多い現代では、うつ病などの気分障害を含む「精神疾患」で医療機関を受診する患者数が、糖尿病、がん、脳卒中、心筋梗塞を上回っています。(令和2年沖縄県患者調査より)

体を動かすことは、自律神経の調節機能が鍛えられ、軽い気分障害の予防・解消に有効です。

寝る前、起きる前、食事の前、食後30分、就業前など

”1分”からでもからだを動かしてみませんか。健康寿命を延ばすために。

お問い合わせ

健康推進部 健康増進課

連絡先

- 098-898-5583 (代表)

- 098-898-5585 (ファックス)

窓口

宜野湾市真栄原1-13-15

更新日:2025年10月01日